本記事は、Stefan Wolpers さんによる「Nine Sprint Goal Principles to Get Your Scrum Team Going」の翻訳です。翻訳・公開は、Stefan さんの許諾を得ています。誤字脱字・誤訳などありましたらぜひご指摘ください。

9つのスプリントゴールの原則

スクラムにおいて、スプリントゴールは、スプリントバックログに透明性を与えるためのスポットライトとして、チームを結束するための旗印として、そして、集中と一貫性をもたらすものとして機能します。どのスクラムチームも、スプリントゴールを礎とすることなく、フレームワークの恩恵を最大限に享受することができませんでした。以下の9つのスプリントゴールの原則は、スクラムチームが上達する上で考慮すべき重要な課題を示しているのです。

この記事のような記事の通知を受けたい場合は、36,000人以上が登録しているニュースレターに こちら よりサインアップしてください。

著者である Stefan のProfessional Scrumトレーニングクラスは こちら

725人以上が参加しているスクラムマスターサラリーレポート2023はこちら

スクラムガイドによるスプリントゴールの目的

スクラムガイドでは、スプリントゴールを以下のように特徴づけています。

スプリントゴールはスプリントの唯⼀の⽬的である。スプリントゴールは開発者が確約するものだが、スプリントゴールを達成するために必要となる作業に対しては柔軟性をもたらす。スプリントゴールはまた、⼀貫性と集中を⽣み出し、スクラムチームに⼀致団結した作業を促すものでもある。

スプリントゴールは、スプリントプランニングで作成され、スプリントバックログに追加される。開発者がスプリントで作業するときには、スプリントゴールを念頭に置く。作業が予想と異なることが判明した場合は、スプリントゴールに影響を与えることがないように、プロダクトオーナーと交渉してスプリントバックログのスコープを調整する。

「スクラムガイド ] 2020年版

機能するスクラムチームにとってのスプリントゴールの重要性は、スクラムガイドのいろいろなところでゴールについて言及していることからも明らかです。スクラムガイドのスプリントゴール関連の引用部分をわかりやすくまとめた一覧は、Scrum Guide Reorderd を参照してください。

スクラムチームが能力(Mojo)をつけるための9つのスプリントゴールの原則

以下の9つのスプリントゴールの原則は、スクラムチームがスプリントプランニングという厄介な海を渡り、チームのスプリントゴールを作成するのに役に立ちます。

1. まずスプリントゴールを掲げる

戦術的なフレームワークとして、スクラムはマッチポイントを獲得し、毎回のスプリントで顧客に最大の価値を提供することを強みとしています。そのためには、チームとして統一したゴールに合意することが有効となります。ゴールはビーコンとして機能し、スクラムチームが先のタスクに集中できるようにします。もし、スクラムチームがスプリントゴールを作らない、あるいは、うまく作れないのであれば、そもそもスクラムが機能するために不可欠な部分を放棄していることになります。

2. トップダウンによるスプリントゴールを避ける

マネジメントやプロダクトオーナーは、スクラムチームが挑戦する道のりを「手助けする」ために、スプリントゴールを事前に定義します。もちろん、これはスクラムの緻密なチェックとバランスの仕組みに対する明白な違反となります。プロダクトオーナーが次のスプリントのビジネス目標を説明した時点で、スクラムチームの総意としてスプリントゴールは作成されるものです。

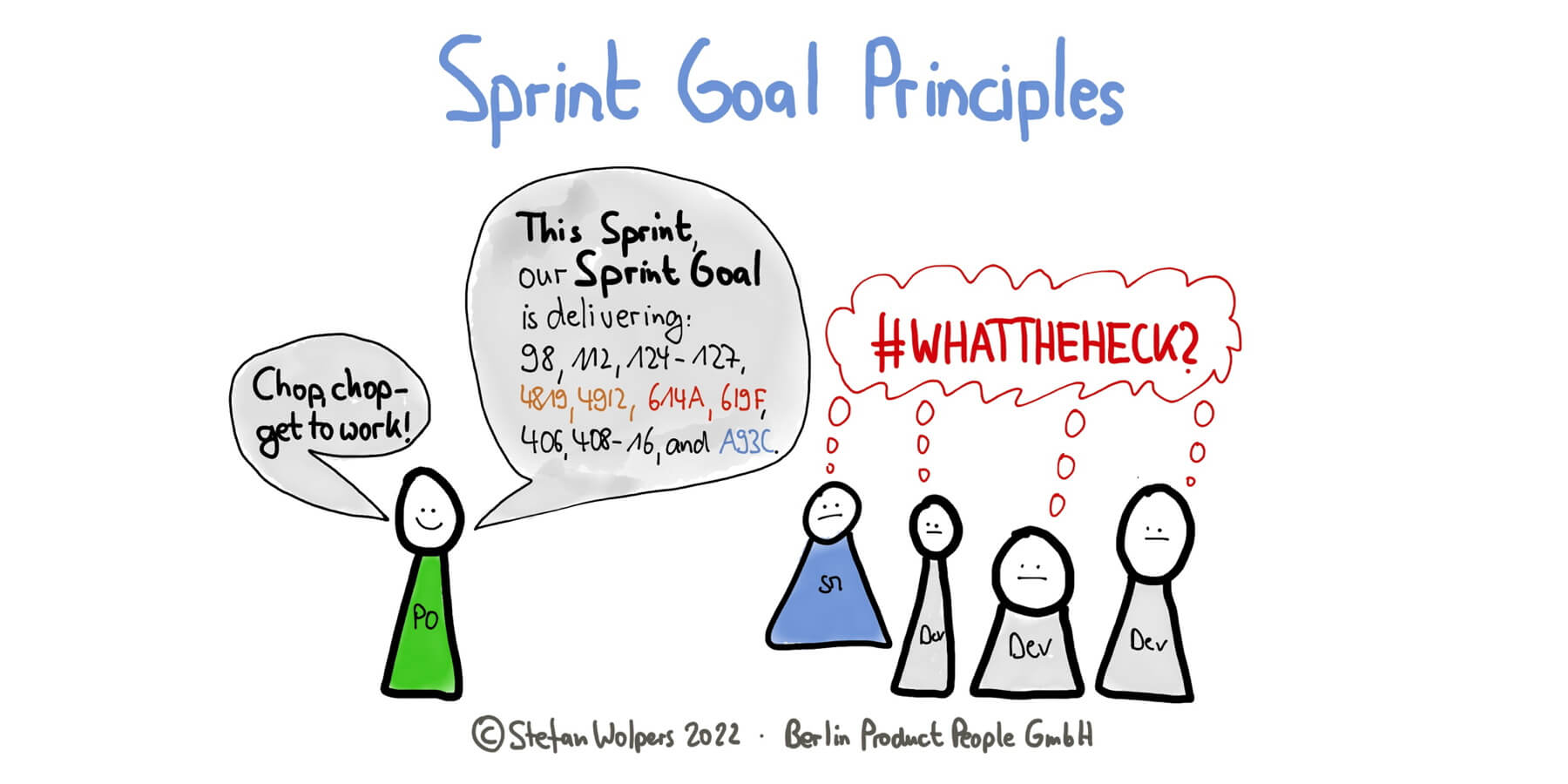

3. アウトプット駆動なスプリントゴールを避ける

スプリントゴールの目的は、「顧客やユーザーの振る舞いを変えることによってインパクトを与える」アウトカムを生み出すことです。チケット、ストーリーポイント、工数(人日や人時)などのアウトプットを最大化することではありません。

4. スプリントゴールもどき

スプリントゴールの下に、無作為に並べられた作業アイテムを押し込むのが、スクラムの役目ではないですよね。スクラムはアウトカムを作るためのものであり、スクラムチームに投げられた作業をひたすらこなすためのものではないため、自分を誤魔化すのは止めにしましょう。組織やチームのニーズに合わせた別の作業方法があるのならば、スクラムを使う必要はないのです。スクラムを実践することで対価をいただいているのではなく、与えられた制約の中で顧客の問題を解決することで対価をいただいているのです。

5. 妥当な予測を立てる

スクラムチームは、将来に提供する能力について多くの連動している仮説を立て、当初はステークホルダーを期待させますが、それらを提供することができないことで、彼らを失望させることになります。どのスクラムチームも終わりのないゲームをしており、勝者など存在しないのです。ステークホルダーとの信頼関係を築くには、ウォール街のような期待値管理が必要となります。ステークホルダーは、発散的な生産性の爆発よりも、信頼できる提供に価値を見出します。スプリントの泡(バブル)の外に現実があるのです。

6. 常に安全策を取らない

「一度噛まれたら、二度目は臆病になる(あつものにこりてなますを吹く)」という諺があります。アジャイルの原則を尊重するとリップサービスをしていても、組織は「業績不振」を快く思うことはないのです。結局のところ、開発者がスプリントゴールへの確約(コミットメント)をするということは、スプリントバックログのすべての作業アイテムを提供することを約束することになります。この迷信も打ち砕く必要があります。スクラムのアウトプットに関係なく、スプリントゴールを達成することが重要です。この課題に対する解決策は、スクラムチーム側の安全策を取ることではなく、この組織のアンチパターンに対処することなのです。

7. 非公開なスプリントゴールを避ける

スクラムチームがスプリントレビューまでステークホルダーに情報を与えないと、ステークホルダー側の底なし沼のように不安を助長することになります。クリフハンガーは、いくつかの業界では観客の緊張感や興奮を維持するためによく使われる手法かもしれません。しかしながら、我々のビジネスにおいては、透明性が全てにおいて優先されます。プロダクトゴールとスプリントゴールは、過剰演出する必要ありません。

8. 「柔軟な」スプリントゴールを立てる

スクラムチームとステークホルダーとの間の重要な約束事は、「スプリントごとにプロダクトオーナーにはスクラムチームを別の方向に導く機会がある」となります。その代わり、スプリントでは、必要な作業を完了するために、現在のスプリントゴールに触れないことに合意します(もちろん、スプリントゴールが陳腐化しない限りにおいて)。そのため、スプリントゴールは、複雑な環境の中で現実のちょっとしたサプライズに対応するために、常に多少の余裕を持たせています。スプリントゴール自体を守りつつ、必要であればスコープを再交渉することも厭わないのです。現実とは交渉の連続です。スプリントも例外ではありません。

9. スプリントゴールよりもっと頻繁に提供する

特に複雑な環境においては、不運が起こり得ます。チームメンバーの予期せぬ欠席、期待通りにできない作業、マネジメントや政府(規制)の介入、スクラムチームが全力で取り組むべき重大なインシデントなど、数え上げればきりがないほどです。チームでこのようなことが時々起こる場合、その結果としてスプリントゴールが達成できなかったとしてもそれはそれで問題はありません。しかしながら、もしチームが常にスプリントゴールを提供できないのであれば、基本的な立て付けに誤りがあるのです。もしかしたら、この場合、フローベースの仕組みの方がよい作業の方法なのかもしれないですね。

まとめ

スクラムではスプリントゴールはオプションではありません。スプリントゴールには適切な理由があります。スプリントゴールは、スプリントバックログに透明性を与えるスポットライトであり、チームが結束するための旗印であり、集中と一貫性をもたらすものなのです。どのスクラムチームも、スプリントゴールをその取り組みの礎とすることなく、フレームワークの恩恵を最大限に享受することはできません。

あなたのスクラムチームは、スプリントごとに意味のあるスプリントゴールを作成していますか?もしそうなら、どう成し遂げているかをコメントで共有してください。

本記事の翻訳者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。