アジャイルのカタ(Agile Kata)は、科学的思考による習慣化(共通パターン)によりアジャイルやアジリティ向上を行うアプローチです。このアプローチは、ビジネスアジリティの向上、組織のアジャイル変革、柔軟なアジャイルフレームワーク/プロセスとして実践することができます。また、スクラムのようなフレームワークの導入、定着化、より効果的に実践するためにも活用できるのです。

今回はスクラムの「プロダクトゴール」をテーマに紹介します。

プロダクトゴール

プロダクトゴールはスクラムガイド2020年版から登場したものですが、それ以前からスクラムチームがスクラムを実践する際には、プロダクトビジョンや中期的なゴールとして半ば公然と設定したものでもあります。

上図はプロダクトゴールを含めたスクラムの「確約(コミットメント)」の関係を示したものです。プロダクトゴールは、プロダクトの中長期視点でのゴール(目標)であり、まずはここに到達することに集中するためのものです。このプロダクトゴールを設定し、達成したら新たなプロダクトゴールを設定し、、、というのを繰り返すことで、プロダクトのビジョンを達成できるのです。したがって、

プロダクトゴールは、プロダクトビジョンへの踏み石

と表現されるのです。

また、プロダクトゴールは、「スプリントレビュー」での検査の対象となります。スプリントレビューでは、「プロダクトゴールにどれくらい近づけているか」をレビューします。スプリントで行った結果である

インクリメントは、プロダクトゴールへの踏み石

であることを思い出してください。

これは、スプリントレビューにて、プロダクトゴールを見直しすることも含まれています。プロダクトゴールは一度決めたら変更すべきでないものではなく、必要に応じて変更すべきもの(破棄して、別のプロダクトゴールを設定するもの)なのです。

プロダクトゴールのリアル

しかしながら、残念なことにプロダクトゴールを明示していないケースが圧倒的に多く、次にプロダクトゴールを設定しているが不適切であり、さらにプロダクトゴールを設定しているがスクラムチームの活動やスプリントレビューでテーマに上がらないなどが続くのではないでしょうか。

これは実際に「プロダクトゴールが意味をなしていない」ということなのです。

よくないプロダクトゴールについて、ここでは深掘りしませんが、以下のようなプロダクトゴールを設定していたら、好ましくないプロダクトゴールを設定してしまっている可能性が高いです:

- 〇〇機能をリリースする

- 〇月〇日にリリースする

アジャイルのカタを活用したプロダクトゴールの定着化

アジャイルのカタによる科学的思考でプロダクトゴールを定着化するためには2つのアプローチが考えられます:

- プロダクトゴールをアジャイルのカタで設定する

- プロダクトゴールを中心にスクラムでの活動を習慣化する

プロダクトゴールをアジャイルのカタで設定する

プロダクトゴールは、アジャイルによる価値の向上にマッチした手段なのです。先に紹介した図を再掲します。

- プロダクトビジョン(※上図では不掲載)

- プロダクトゴール

- スプリントゴール

- 日々の活動

ここで、プロダクトビジョンは、プロダクトゴールのさらに先にあるプロダクトの方向性です。言い換えれば、市場の方向性であり、企業や組織のビジネス上の課題でもあります。

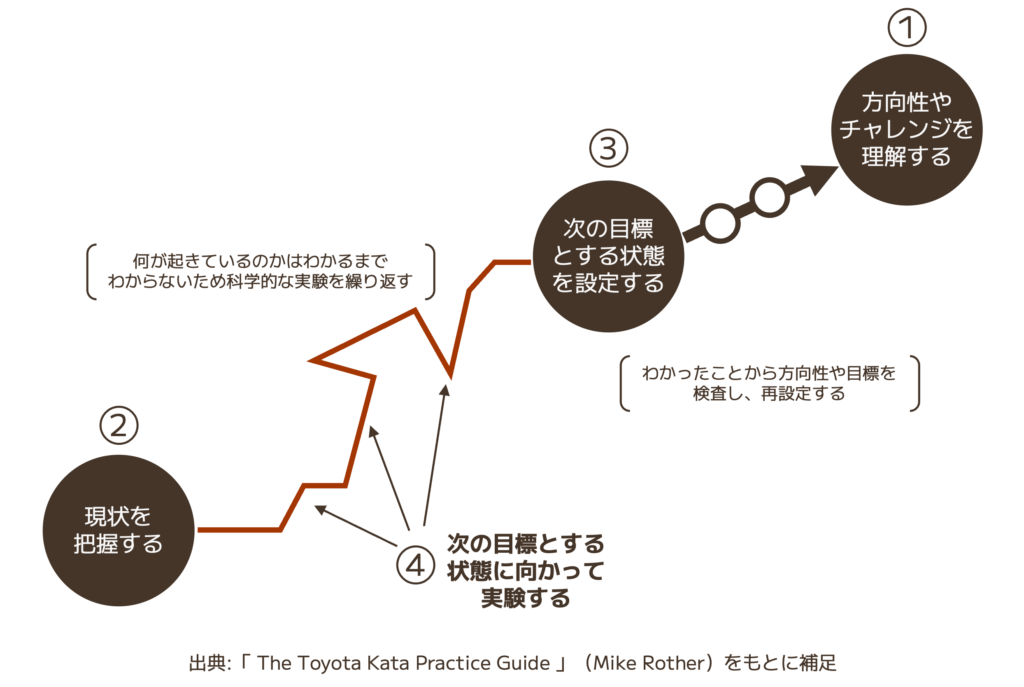

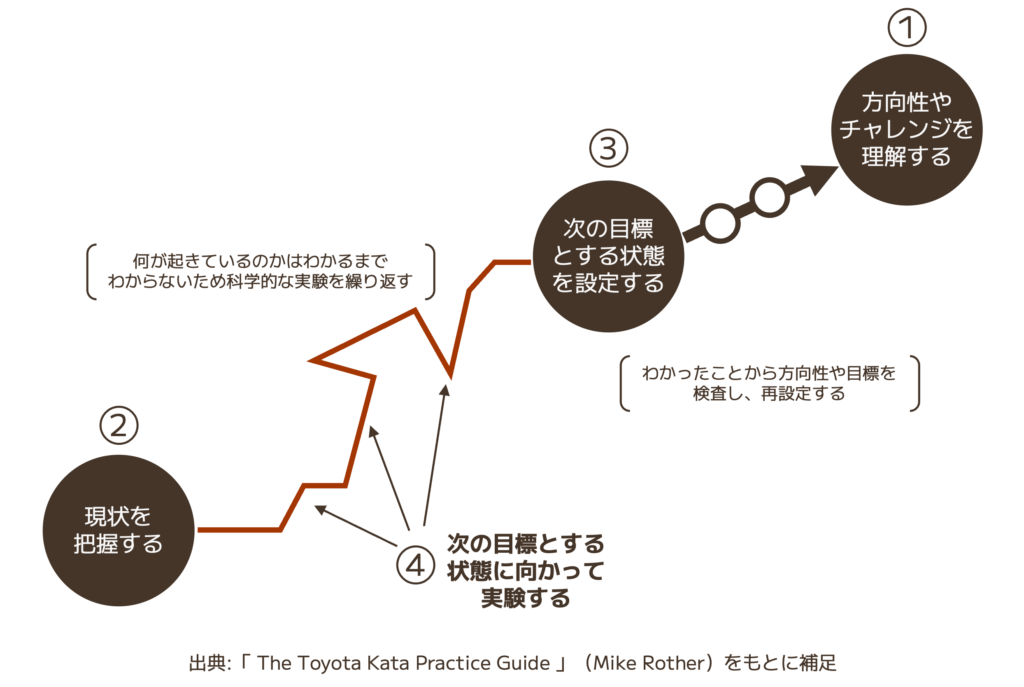

ここで、アジャイルのカタを示します。

プロダクトゴールを設定する際は、① としてプロダクトビジョンを定めます。先に述べたようにビジネス上の課題や市場の方向性が望ましいでしょう。次に②として現状を把握します。今のプロダクトの状況、市場の動向やビジネスの状況など①に関連する「事実」を収集するのです。

そして、③として①と②の間にあるギャップを埋める「最初の一手」を検討します。どのような状況になっていたら①の方向性に近づけるのかを設定します。

この際に、②の現状を見失っていると③が絵に描いた餅にしかなりません。事実に基づいて③を設定するのが極めて重要になるのです。この③がまさに「プロダクトゴール」にあたります。

スクラムチームとステークホルダーは、この③と②のギャップを認識し、②が③に近づくためにスプリント単位でスプリントゴールを設定し、スプリントレビューでその「事実」をレビューするのです。したがって、スプリントレビューでプロダクトゴールを検査するのは必須なのです。

このように捉えることで、プロダクトゴールを妥当なものに設定でき、また必要に応じて検査し、適応させることができるようになります。

これがアジャイルのカタを用いてプロダクトゴールを設定するアプローチになります。

プロダクトゴールを中心にスクラムでの活動を習慣化する

さて、次にスクラムチーム、そしてステークホルダーでプロダクトゴールを意識し活動に活かすには、「慣れ」が必要になります。なぜならば、スクラムチームはより直面しているスプリントゴールやPBIに目が行きがちであるからです。

ここで、アジャイルのカタを用いて、①として「プロダクトゴールを中心に議論できている」という方向性を定めたとします。すると、①に対して②として現状を「事実」として把握します。①と②にはギャップがあるはずなので、このギャップを埋めるために、当面のゴールとして③を定めます。例えば、「スプリントレビューで、プロダクトゴールに近づけているか?をステークホルダーを議論できている」などです。

すると、③と②の間のギャップに対して、何を変えたらよいのか議論を行うことができるようになります。

- プロダクトゴールにプロダクトゴールと関連していないPBIがたくさんある

- 「作業」に意識が行っているのでゴールに関心が向かない

- スプリントゴールすらよくわかっていない

- そもそものプロダクトゴールが腹落ちしていない

このように事実を拾うことで、④として何を試してみるとよいのかを検討することはできるようになります。

このアプローチの場合は、スプリントレトロスペクティブで話し合うのがよいでしょう。ステークホルダーとの間でギクシャクしている場合、スプリントレビューでプロダクトゴールについて議論するところからはじめるとよいでしょう。

まとめ

今回は、プロダクトゴールをテーマにしてアジャイルのカタによる科学的思考を用いた定着、改善の仕方を紹介しました。読んでいただければわかると思っておりますが、このアプローチやサイクルは一回行えばよいというものではありません。常にこの科学的思考を行えるようにカタを覚え、慣れ、自然と活用できるようにすることで、アジャイルになる、アジリティを向上させるのがアジャイルのカタなのです。

Agile Kata Pro 認定研修

私はAgile Kata Pro認定トレーナーとして日本語で認定研修を実施しています。スクラムやアジャイルをチームや組織で定着化させる際に習慣を変えたい、思考を身につけたいといった場合は、ぜひ認定研修も検討してみてください。

オープン研修の日程:

プライベート研修:

一社様向け研修で、ご要望に応じてアレンジすることも可能です。まとめて受講いただくことでチームとして、組織としてロケットスタートにお役立ていただけます。ご相談は無料です。必ずお打ち合わせをさせていただいた上で実施となります。

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。