本記事は、Barry Overeem さんによる「A Guide To Explore The Core Principles Of Columinity For Ethical Use」の翻訳です。翻訳・公開は、Barry さんの許諾を得ています。誤字脱字・誤訳などありましたらぜひご指摘ください。

はじめに

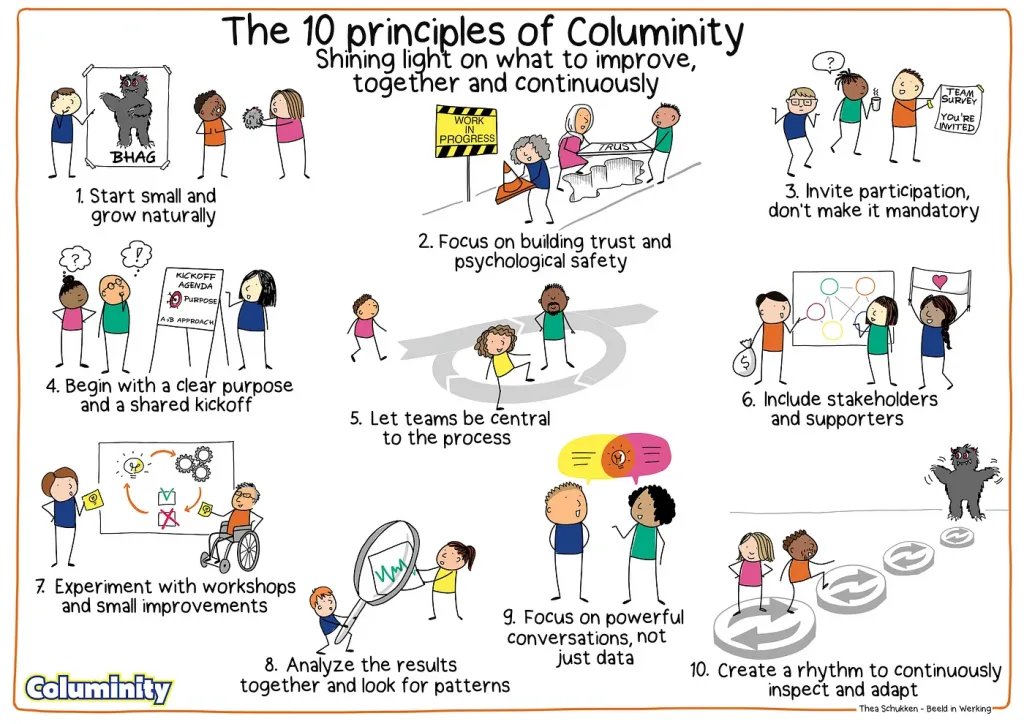

最新の学術研究に基づいたColuminity(旧Scrum Team Survey)は、チームが最も重要な部分を改善するための先駆けとなるツールです。これは、継続的な改善をするためのエビデンスに基づいた手引きといえます。複数のレベルでパフォーマンスのパターンを明らかにし、前に進めていくための方法を示します。

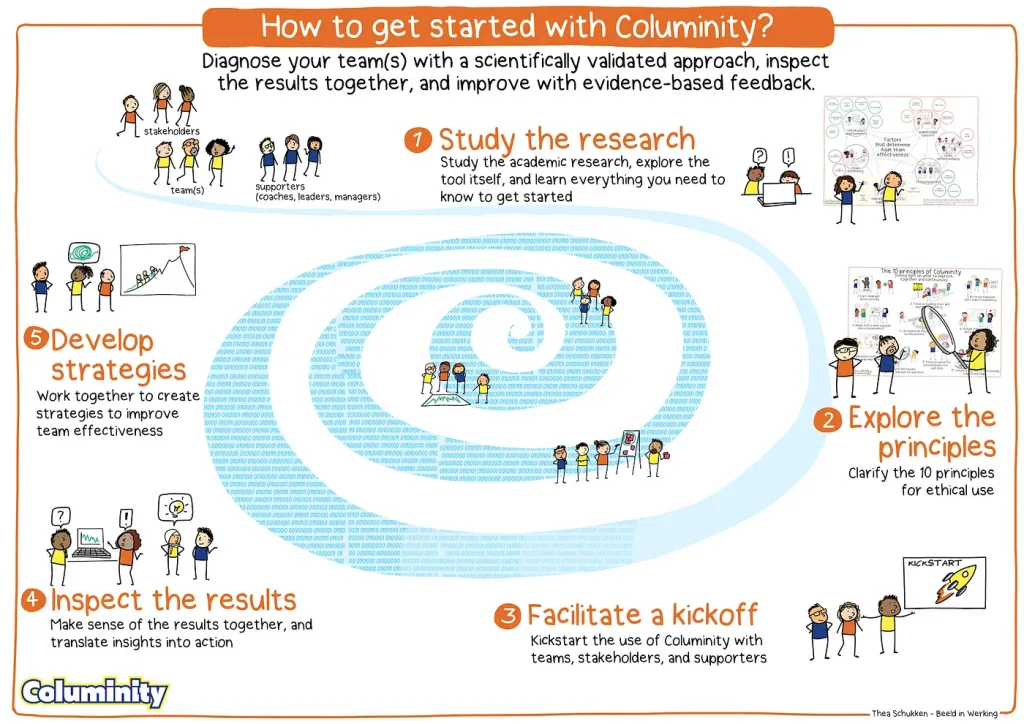

Columinity を最大限に活用するための5つのステップを定義しました。

- 研究を学ぶ

- 原則を探る

- キックオフをファシリテートする

- 結果を検査する

- 戦略を策定する

以下の手順に沿ってツールをうまく使いこなしてください。

この記事では、ワークショップ「Columinityの倫理的利用に対する基本原則の探究」について解説します。ツールの基本原則を理解することで、強力な基盤を築くことができます。チームや組織がツールを最大限に活用し、共通理解を築き、明確な見通しを設定するのに役立てます。

原則を探究する方法

この原則は自分ひとりでも、チームや支援者そして、ステークホルダーと一緒に探究することもできます。その際に、リベレイティングストラクチャーの「カンバセーションカフェ」を適用することを検討してみてください。

訳註: カンバセーションカフェの日本語での紹介・解説はこちらがわかりやすいです

簡単な取り決めとトーキングオブジェクトを持って話になります。そして、少人数のグループで連続して対話を行っていきます。カンバセーションカフェでは、お互いの考えを聞き、共有する課題について考えていきます。

私たちは、どの原則に従って進めたいのか。

最も意義があり、インパクトもあると思われる原則はどれか。

どの原則に挑戦することになるでしょうか。

原則を探究するもう一つの選択肢としては、リベレイティングストラクチャーのTRIZ(トゥリーズ)もあります。TRIZは参加者を挑発的な質問を使って真剣に楽しむように誘うやり方です。これはメンバーが正直になれる安全な環境を作る際に役に立ちます。チームのアウトカムを逆転させて、「最悪のアウトカムとはどんなものか」を問いかけます。次にどんでん返しが待っているでしょう(ネタベレしないようにしましょう)。

あなたの想像する中で、私たちのチームや組織でこのツールを用いたときに、最悪のとなるのはどんなでしょうか。

このツールを用いることで取り組みの全体が大失敗するような方法はどんなですか。

訳註: TRIZでは祭明那状況を共有することで、その状況にならないよう考えるきっかけづくりができるものです

#1. 小さく始めて自然に成長せよ

Start Small And Grow Naturally

この原則が重要な理由

- 始めやすくなる

人は変化に対して提供することが少なからずあります。特に新しいツールやテクノロジーに関しては。小さく始めることで、より速く着手でき、ツールの価値をより迅速に示すことができます。それによってツールを徐々に拡大していったときに、広く採用され、受け入れられる可能性が高まります。 - フィードバックを収集することで改善につながる

小さく始めることで、ツールに直接関与しているチームからのフィードバックを収集できます。彼らからのインサイトや提案は改善点を見つけ出すのに役立ち、ツールの使用を拡大する前に(私たちの支援を受けながら)ツールを改良したり、問題に対処したりすることができます。 - 混乱を最小限に抑えられる

Columinityのような新しいツールを組織全体に導入することは、混乱を招きそれに圧倒されることもあり得ます。小さく始めることで、進行中の作業への潜在的な混乱を最小限に抑えることができます。

この原則をどのように実践するか

- 1〜3チームから始める

たとえ50チームなど複数のチームがあったとしても、小さなチームから始めましょう。最初のチームが熱心に取り組んでいたら、もっと多くのチームに紹介するように頼んでみます。自然に成長していくようにです。 - 支援(ファシリテーション)チームを結成する

このチームの目的は、すべてのアジャイルチームやスクラムチームとそのステークホルダーがツールを最大限に活用できるように支援することです。支援チームは、キックオフのワークショップをファシリテートし、最初の診断ワークショップも実施します。

#2. 信頼と心理的安全性の構築に集中せよ

この原則が重要な理由

- 参加を促せる

信頼と心理的安全性は、チームが安心して意見を提示し、率直なフィードバックを行えるような環境をつくります。このような要素がないとチームは調査に参加したり、自分の考えを伝えたりすること躊躇ってしまい、その結果データが不完全になったり、偏ったりする可能性がでてきます。 - データの精度と品質が向上する

チームは自分の反応が評価され、立場が守られていると信頼できれば、性格で詳細な情報を出しやすくなります。心理的安全性が確保されることで、チームは自分たちの考えをオープンに共有できるようになり、よりインサイトに満ちたデータを得ることができます。 - マイナスの影響に対する恐れを軽減させる

チームは、Columinityのようなツールに参画する際、報復や裁きといったマイナスの影響を恐れるかもしれません。信頼と心理的安全性を確立することは、このような懸念を最小限に抑え、チームの反応が不利になることもなく、建設的に活用されることを保証することになります。

この原則をどのように実践するか

- キックオフを行なう

チーム、ステークホルダー、支援者と協力して、Columinityの目的を明確にし、原則、参画、構造、実践方法を見つけ出すことに取り組みます。 - 支援チームを作る

大きめな組織においては、調査に関連する質問に回答し、参加者が抱える潜在的な心配事を探究できる支援チームを作るようにします。

#3. 参加を呼びかけるが、強制するな

この原則が重要な理由

- 能動的な利用のきっかけになる

チームに参加するかどうかの責任を与えることで、チームは能動的に参加し、真の回答を示す可能性が高くなります。これにより、より質の高いデータとチームの考え方を理解することにつながっていきます。 - 自律と権限委譲が可能になる

参加を自発的なものにすることで、チームが参加することに関しての主体性と関与する意識を制御ことができるようになります。個人のもつ嗜好を認め、それらの境界線を尊重するようになります。 - 率直で建設的なフィードバックになる

参加が自発的なものになることで、チームは正直で信頼できるフィードバックを出しやすくなります。余波を恐れることなく、自分たちの意見、懸念、提案を提示しやすく感じられるでしょう。

この原則をどのように実践するか

- 恩恵を明示する(訳者が追加)

チームメンバーにとって取り組むべき中核にある懸念は「これが私とチームにどのような恩恵をもたらすのか」ということです。明確な答えがない場合、人は当然のように抵抗したり、嘘をついたり、あるいは、最初から参加しなかったりするでしょう。 - 結果をチームの全員に説明する(訳者が追加)

チームレベルの結果を、予期せぬ部外者を交えることなく、チームの全員に理解できるように説明するようにします。何が問題で何を改善すべきかをチームに伝えるのではなく、パターンを理解し、改善点を見つけ出すのに一緒になって取り組むように促しましょう。また、結果をどう扱うかについても明確にしておきましょう。

中編に続く

原則4〜6については、中編をご覧ください。

原則7〜19については、後編をご覧ください。

本記事の翻訳者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。