ここで紹介する内容は、拙著『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』で詳説しています。

プレゼンテーションの作成スタイル

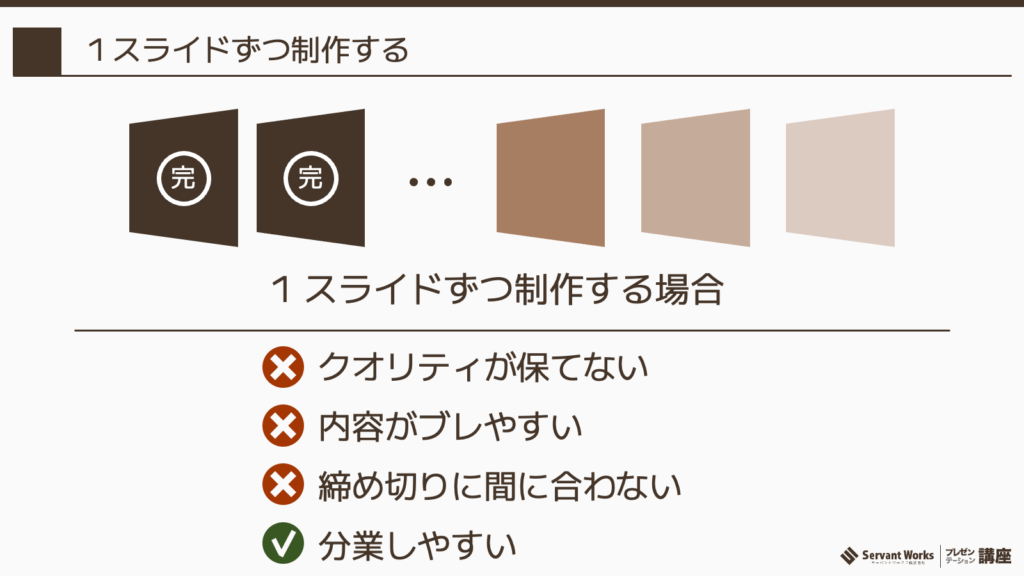

一般的なプレゼンは、PowerPointやKeynote、Google Slides などを用いて作成することになるでしょう。するとスライドという単位にプレゼンの内容の載せていくことになります。これを前提にして捉えると、プレゼンの作成方法は以下の2つに大別されます。

- 1スライド単位で作成していく

- 1つのストーリーとしてプレゼンの単位で作成していく

スライド単位でプレゼンを作成していく方が一般的なスタイルではないでしょうか。こちらを「従来型」とすると、2つ目に挙げたプレゼン単位でストーリーとして作成するのは人によっては新鮮なのかもしれません。

従来のスライド作成

1スライドごとに作成していく場合の特徴を上図に示します。スライド単位で作成するため、分業がしやすいことがわかります。しかしそれは、全体像が明確になっているという前提があった場合になります。

また、スライド単位で作成するため、スライドによってクオリティや想いの載せ方にムラがでやすい性質があるので注意が必要です。そして、途中でプレゼンレビューや突然のプレゼン機会に恵まれた際には、全体が出来上がっていないというリスクがあるやり方になっています。

ツールがスライド単位なため、このやり方を取る傾向があるのは事実ですので、これを「従来型」とここでは呼んでいます。

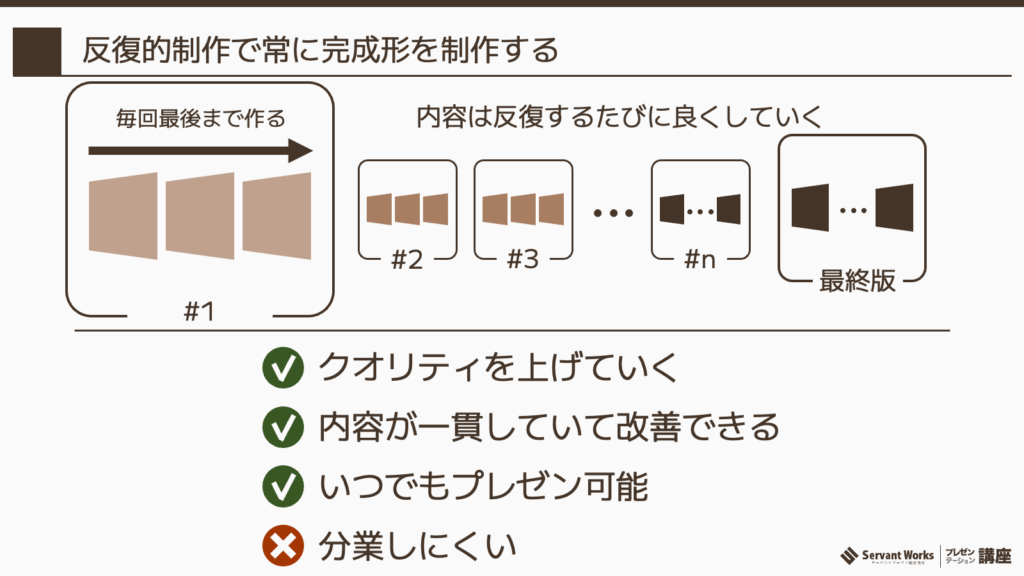

反復型スライド作成

従来型の欠点を補える作成方法が反復型プレゼン作成術です。粗々な構想段階から最初から最後までのプレゼンのストーリーを作っていくスタイルです。はじめは粗くまとまりのないプレゼンでも構いません。内容も1スライドに箇条書きでアウトラインを書いたようなものでも構いませんし、伝えたいことを1スライドに一行程度が書いていくものでもかまいません。とにかく、そのプレゼンの機会に伝えたいことを載せ切ります。

これを何度も何度も繰り返す(反復)することで、プレゼンの骨子と内容をブラッシュアップさせていきます。したがって、従来型とほぼ真逆な特徴がでてきます。最初は粗くても反復するたびにクオリティが上がっていきます。内容の一貫性が改善できます(プレゼンにおいて一貫性はとても大事です)。また、反復して作成しておけば、いつどの段階でもレビューや本番のプレゼンが可能です。それは筋道立てたプレゼンの流れが毎回の反復でも仕上がった状態になっているからです。

ではただ単に反復的に作っていたらよいのかというとそうでもありません。闇雲にプレゼンを作れば、最終的には間延びしたり、言いたいことが回りくどくなったり、脱線したり、情報量が多くなっていったりするのはよくあることです。従来型よりは反復型の方がその傾向を緩和させることができますが、完全に排除できるわけではありません。

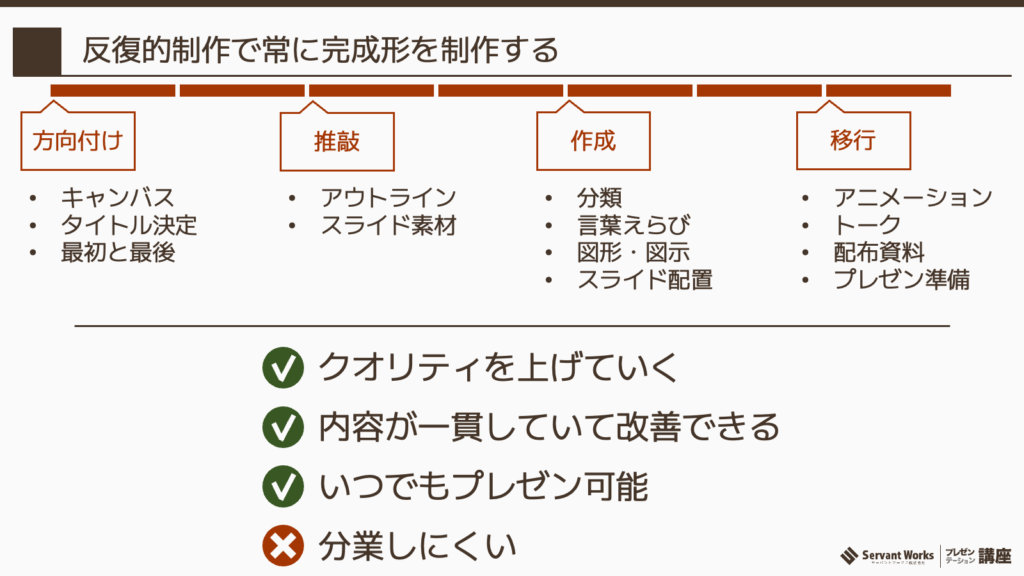

そこでおすすめしたい反復型プレゼン作成術は、ソフトウェア開発で行われる反復型開発とまったく同じアプローチです。

まずフェーズ(≠ 工程)を明確にします。

- 方向づけ

- 推敲

- 作成

- 移行

方向づけ

プレゼンを行うイベントの性質、テーマ、そこでメッセージアウトすべきこと、聞いていただき、どういった行動変容を促せるかを考えるフェーズです。それに応じたセッション構成も考えてみます。大まかには「つかみ」、「なかみ」、「しめ」を決めるということです。また、プレゼンのタイトルやタイトルスライドとしめのスライドです。

このフェーズでは、セッションタイトルだけは完成版に近いものを作成したりすることもあります。方向性が明確になる程度で構いませんが、気持ちを乗せるという意味ではタイトルスライドくらいをしっかりつくると気持ちがのりやすくなるものです。ここで、全体のトーンや、メッセージの「色」が自分の中で見えてきて、徐々に固まっていきます。

この時点では、プレゼンはそっけなく、メッセージだけが浮かんでくる程度の文字文字したものでしかありません。とはいえ、伝えたいことはある程度まとまっているので、この状態であってもレビューを受けたり、プレゼンをエレベーターピッチ的に行うことができます。

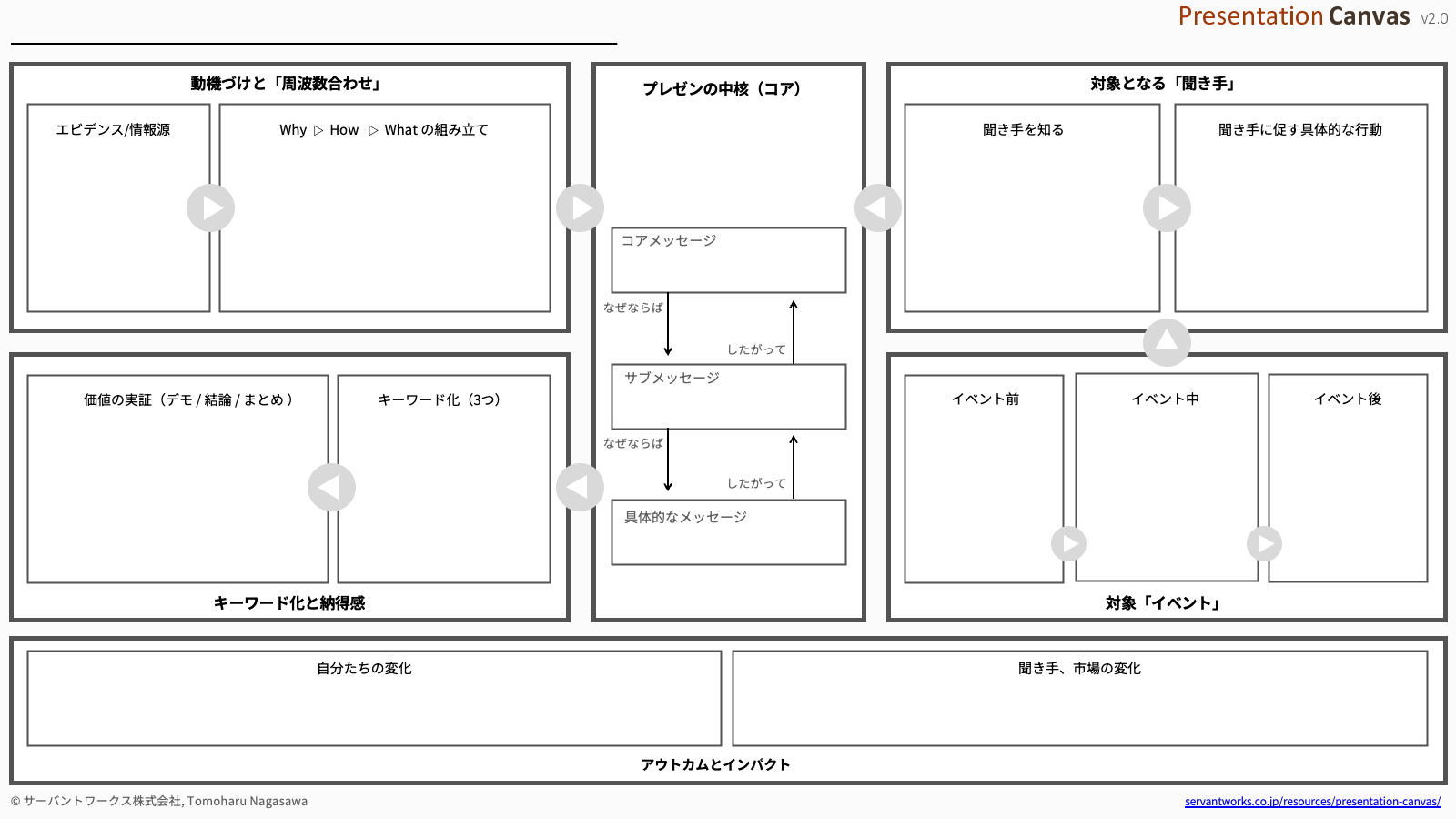

プレゼンテーションキャンバス

方向づけフェーズでの作業をよりやりやすくするために開発したのが「プレゼンテーションキャンバス」です。キャンバスを埋めることで、伝えたいこと、背景にある根拠、伝える対象者と伝えるイベントの特徴を洗い出し、明確にすることができます。

方向づけフェーズの反復回数は、2〜3回くらいが多いです。

推敲フェーズ

プレゼンの骨子に対して肉付けをしていくフェーズです。重点ポイントは以下です。

- 流れがスムーズか?

- 退屈しないか?

- ロジックがあるか、それは無理がないか?

- 把握しやすい適量か?

これらを数回反復しながら、考えていきます。まずは話し手である自分自身にとって聞きたいものなのか、話しやすい構成になっているのかを中心に組み立てていきます。次に聞き手の立場で聞き手の関心ごとになってもらえる内容なのか、どんな行動変容を促せるのかを検査しながら適応させていきます。

このフェーズでは、プレゼンの見た目、図解などは粗々で構いません。見た目より内容を重視して作り込んでいきます。

推敲フェーズは、3〜5回くらい反復します。

作成フェーズ

このフェーズでいよいよ、骨子と伝えたい内容が固まったものをプレゼンとして仕上げていきます。より具体的な図解や見やすさに配慮した「配色」、「配置」、「配分」でプレゼンを作成していきます。ここでの重点ポイントは以下です。

- 自分がしゃべりやすいか

- 聞き手を引き込めるか

- 退屈しないか

最終的には「行動変容」を促したいので、それに導ける内容に仕上がっているかを検査して、適応させていきます。これが達成できたら作成フェーズは終了です。

作成フェーズは、3〜10回くらい反復します。

移行フェーズ

このフェーズでは、イベントのファシリティにスライドを合わせたり、配布資料が必要な場合はそれらを作成したり、ネットに公開するための変更を施したりといったアレンジを行なっていきます。

イベントのファシリティによって、下の方が見えにくいスクリーンであったならば、下の方には情報を記載しないようスライドを調整することになります。文字の大きさも通常どこからでも見やすいサイズにしておきますが、会場都合でより大きめな文字にすべきといった判断は必要です。したがって、イベント主催者に事前にこのあたりの事情を確認しておくべきです。しかしながら、会場に行ってみなければわからないことがあるのも事実です。会場では事前に必ず接続チェックを行い、会場の前方、中頃、後方から座った位置でスライドの見え方に差がでないかをチェックしておきましょう。

配布資料については、プレゼンで投影するものと全く同じものである必要はありませんので、発表用と配布用は基本的には分けましょう。どっちつかずの資料は最悪です。

デモンストレーションは、作成フェーズから意識をしますが、移行フェーズで完全に固まるというのを目安にしましょう。言わずもがな、デモンストレーションは、プロダクトの操作を見てもらう場ではありません。プレゼンで訴えた、主張した内容がプロダクトだったり、そのソリューションがある状態だとどう変わるのかを聞き手に検証してもらう場です。それを意識して考えましょう。

まとめ

プレゼンの作成方法と骨子から内容を肉付けして、より良いものにするにはいくつかのハードル、段階があるはずです。最終的にはご自身の作成スタイルをプレゼンスタイル同様に確立していただきたいですが、反復型プレゼン作成術、プレゼンキャンバスが有用だと思ったらやってみてください。

以下の関連記事もあわせてご覧ください。

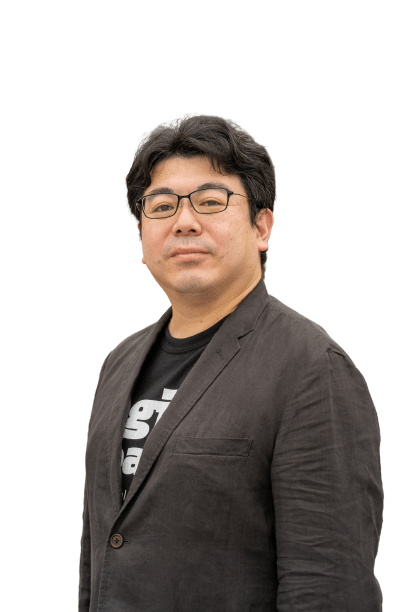

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。