ナレッジ共有と氷山

以下に書きましたので全般的なお話はこちらをご覧ください。

Scrapbox の効果

Scrapbox の良さは「使ってみればわかる」「使い続けているとわかってくる」と言う方が多いと感じています。実際にその通りだと思うのですが、形式的なドキュメント共有、情報共有をしてきた人にとっては自由度が高く感じたりするようです。

Nota Inc. の Service Evangelism Lead としては、できるだけ多くの人に良さを伝えたいのと、良さをわかってくれているユーザーさまがより多くの人に伝えて、そしてみなさんがより本業に注力できたり、創発的な業務を行えたり、チームや組織の課題が改善できたり、そしてお気に入りの Scrapbox を現場で使い続けることができるようになっていただきたいのです。

そこで、久しぶりに得意の図解をいろいろとやっているのですが、そのうちの一つをここで紹介したいと思います。

English version figure is here

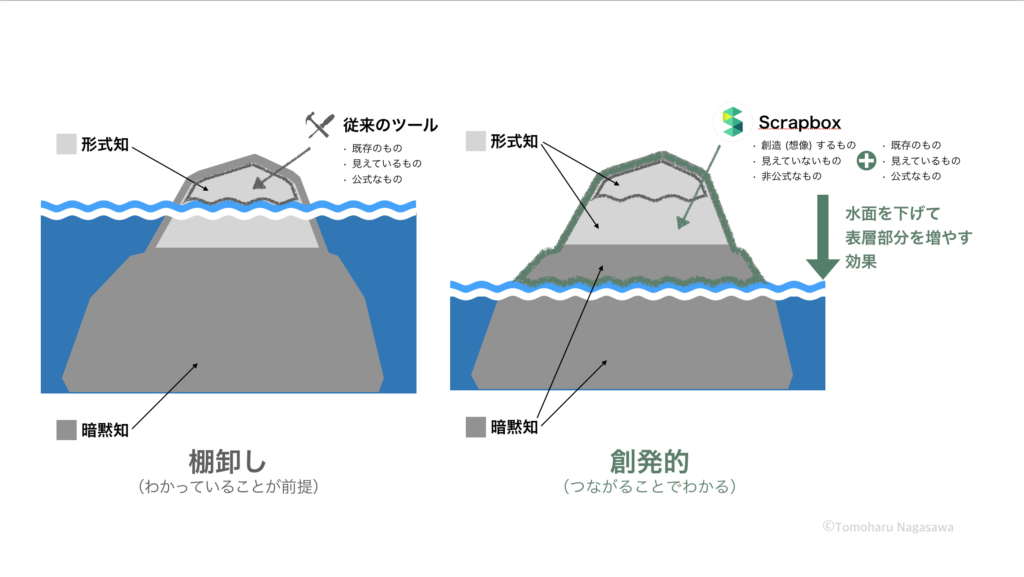

従来のドキュメント共有の仕組みや Wiki と Scrapbox を比べてみました。従来のツールは存在している(認められている)ものを記録し共有するのに適していますが、そうすると形式知の表層部分をまとめるという作業を行うことになるのだなと考えました(ストック型)。

さらに、見えているものって思っている以上に少ないし、共有するとなると正確性だったり、可読性だったり、持続性だったりを求められてしまうので、書くこと自体のハードルがものすごく高くなります。

Scrapbox は Wiki に分類してもいいとは思いますが、ストック型ではなく、フロー型なのです(どちらかと言えば)。その効果は、先述の従来ツールに加えて、表層にでていない形式知にもアクセスでき、さらには暗黙知にもアクセスできる効果が期待できると考えました。ということは、共創ビジネスやアジャイル開発との親和性はバッチリなわけです。それだけではなくて、実は大きな企業や歴史のある企業の慢性的になりがちな、『サンクコスト(Sunk Cost, 埋没費用)』に効果がありそうです。

先述の書く、共有するためのハードルがその一つです。それに加えて、読むコストもあります。認可する、承認する、公式化する、、、いろいろと予防線を張れば張るほどコストは上がっていきます。もちろん、それと反比例して『心理的安全』や『モチベーション(やる気)』は下がってしまいがちです。

正しいものなんて日々変わる。変わることを前提にした取り組みや考え方が重要になると今までのやり方に固執することなく柔軟に適材適所で臨める姿勢がまず必要になります。当然、日々使うツールも柔軟性が求められてきます。汎用的に使うナレッジ共有などは特にそうです。汎用的なツールをルールで縛り、硬直化した体勢(体制)で使うと。。。なので『意志のある』ツールが必要になってきます。

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- Agile Kata Pro 認定トレーナー

- DASA 認定トレーナー

認定トレーナー資格

認定試験合格

『プロフェッショナルアジャイルリーダー』、『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。