今回は、ある方から聞いた「苦痛の公式」を考察していきたいと思います。

苦痛

「苦痛」とは字の如く痛くて苦しい状態です。苦痛にはいろいろな種別があります。

- 身体的な苦痛

- 精神的な苦痛

- 社会的な苦痛

- 哲学的な苦痛

「身体的な苦痛」は物理的な身体の痛み、身体が不自由であったりする痛みなどが挙げられます。精神的な苦痛は、不安やいらだち、焦燥感といったものです。社会的な苦痛は、仕事や家庭の問題、経済的な問題などです。哲学的な苦痛は、「生きる意味とは」「価値とはなにか」「神は存在するのか」と言ったようなものだと思います。

苦痛の公式

ある方に聞いた「苦痛の公式」を紹介しましょう。

苦痛 = 痛み × 抵抗

そのものの痛みの他に、苦しみの元となる抵抗があると理解しました。「痛み」自体はそう簡単に緩和したり、取り除いたりできないものですが、「抵抗」を緩和したり、取り除いたりする方が比較的やりやすそうです。

例えば、仕事の問題による苦痛であれば、そのものの解決が一番効果的ではありますが、中長期的な問題出会った場合は、「抵抗」を緩和することを考えてみればいいということになります。

例えばですが、仕事の問題で「こうでなければならない」という思いが強いならばそれを「まぁ、それでやってみれば」とか思えれば抵抗がいくばくか減るので、苦痛は和らぐのではないかということです。または、仕事の問題に固執せず、プライベートの充実やコミュニティの気の合う仲間との議論に講じるといった違うところにモチベーションを求めるのもあります。

もちろん、それはあくまで苦痛を和らげるにすぎません。ただ、無視できないくらい「苦痛」は心も身体も蝕むものです。

自分の行動をふりかえる

私はどうしているのかっていうと、結構この公式を無意識に感じて行動していた気がします。痛み自体との向き合いは中長期。身が持たないので「抵抗」を考えて、行動するとできている気がします。

「こうでなければならない」「絶対にこうすべき」ではなく、「人を変えることはできない」「(苦痛を抱えてまで)そこまで意固地に主張することではない」「違う意見があるならやってみせてね」と行動しています。で、苦痛の元にもよりますが、仕事上の苦痛であれば、最終的には、辞めるという「抵抗」をゼロにすることで苦痛とおさらばすることもできるわけですねー。

実際にも、痛みそのものへのアプローチは中長期になりがちですし、そもそも論になりかねないことが多いです。ならば抵抗に着目して、1 on 1 をするとか、ブレストするとか問題とあえて向き合わないというアプローチが結果的には近道だったりはしますね。

まとめ

この投稿(考察)にはまとめはありません。

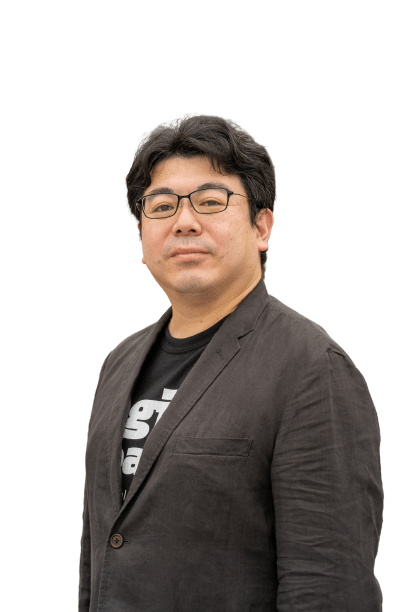

長沢 智治

サーバントワークスでは、ソフトウェア開発をはじめとした複雑な業務を改善する支援サービスを実施しております。スポットから中長期まで探究と伴走による支援についてお伝えしたいことがあります。ぜひお気軽にお声がけください。

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- Agile Kata Pro 認定トレーナー

- DASA 認定トレーナー

認定トレーナー資格

認定試験合格

『プロフェッショナルアジャイルリーダー』、『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。