この記事は、Magdalena Firlit さんの「Is revenue a good Product Goal?」を翻訳したものです。翻訳は Magdalena さんの許諾をいただいています。誤訳、誤字脱字がありましたら、ご指摘ください。

はじめに

興味深いことに、非常に多くの組織では、収益や利益を戦略的ゴールだけでなくプロダクトゴールとしても掲げている現実があります。反面、収益や利益をプロダクトゴールとしてまったく考えていない組織もあります。あるいは、この必要性について気がついていないのかもしれません。

皆さんの組織やプロダクトについてはどうでしょうか。プロダクトゴールあるいは戦略的ゴール1は持っていますか。持っている場合は、それは収益指向なものでしょうか。

私の視点と多くの企業との取り組みの個人的な経験から、この質問に対しては簡潔に回答するならば、以下のように簡潔になります。

- Q収益はプロダクトゴールになり得ますか?

- A

「はい」でもあり、「いいえ」でもあります。

しかし、この簡潔な回答では皆さんの手助けにはならないでしょう。このトピックについて以下で詳しく説明していきます。近道はありませんので。

さらに深く掘り下げる前に、一つの重要な情報を知っておかなければなりません。ゴールは計測可能でなければならないということです。この観点では、「収益を15%増加される」というゴールはだとうでしょう。しかしながら、それは効果的なアプローチになっているのでしょうか。

スクラムチームは、混乱やコンテキストスイッチングを避けるために、一度にひとつのゴールに集中するべきです。

浅はかで短期的なアプローチ

営利組織においては、お金を稼ぎ、市場シェアを拡大し、ビジネスを行うために存在しています。それは否めません。プロダクトチームが収益や利益だけを重視したゴールを持つことは、浅はか過ぎるかもしれません。それはつまり顧客やユーザーはプロダクトジャーニーに含まれていないということを指しているのかもしれません。企業によってはゴール設定をする際に、顧客やユーザーを気にしないところもあるかもしれません。

- Qその組織の収益はどこから得ているのでしょうか

- A

顧客やユーザーからです

- Qその組織がユーザーや顧客なしで収益ゴールに到達できる可能性はどれくらいありますか

- A

可能性は低いです2

- Qユーザーや顧客が満足もしていないのに、そのプロダクトやサービスに興味をもつのでしょうか。あるいは、誰がユーザーや顧客の幸せを気にかけるのでしょうか

- A

顧客として考えてみてください。そのプロダクトを購入やサブスクリプションするべき理由はなんでしょうか。組織の経済的なゴールがあれば彼らは購入してくれるのでしょうか。

- Qその組織が顧客やユーザーが何を求めているのかを知らないとしたら、何を持ってチームのエンゲージメントに繋げていくのでしょうか3

- A

スクラムチームが明確で顧客指向なゴールを持ち合わせていれば、顧客が何を欲しており、何を必要としているかを理解できるため、スクラムチームはよりエンゲージメントを高められることをみつけました。

ここでは、収益だけにかんれんさせたアプローチを、短期的で浅はかなものと呼びました。このアプローチでは、意図した結果に繋がらないかもしれないのです。むしろ、このアプローチによって、(必要かどうかもわからずに)闇雲に機能を追加することになってしまうのかもしれません。

時には、「積極的な提供」(より多く、より速く、経済的なゴールを達成する必要がある!)さえも見受けられるのです。顧客やユーザーとその真のニーズを満足度のギャップを検証することなく、これらの機能が求められる理由があるのでしょうか。そうです。この記事は、意思決定者の目を覚ますために書いています。ふりかえってみましょう。

ここでの見解は、過去数年間におよぶ、少なくとも30社以上の企業と協力した結果に基づいています。

長期的で効果的なアプローチ

比較的よいアプローチは、収益と顧客についてをゴールに組み合わせることです。また、顧客思考のゴールだけを設定することも検討するとよいでしょう。注釈で共有した調査によると、顧客により多くのアウトカムを提供すればするほど、収益は増加するのです。いつでも一つのゴールと計測可能な指標を持つというルールを忘れないでください。そして、その一つのゴールに集中してください。

どのようにやるのか

どのようにアプローチしたらいいのかは以下を参考にしてください。

- 顧客と対話せよ。顧客の満足度のギャップについて尋ねよ。

- 市場シェアの可能性を計測せよ

- 潜在的なユーザーや顧客と実験を実施せよ

- 「現在の価値」と「未実現の価値」を計測せよ4

顧客満足度や収益と、これらの関連指標だけではありません。これらのギャップ、可能性、機会、レコメンド、リテンション、顧客の使用状況など、プロダクトに関するより良い意思決定に役立つあらゆる指標を常に計測するようにしてみてください。 - 顧客との関係性を構築せよ

例示

顧客の声に耳を傾け、実験を行い、カスタマーサポート部門と会話をしましょう。それにより顧客やユーザーのレコメンド度合いが最近になって低下していることに気がついたとします。彼らの満足度のギャップを調べたところ、ソリューションに対して安心感を抱いていないことを発見しました。顧客は、自分のデータが安全に保護されているかどうか確信を持てなくなっています。そのため、このソリューションに留まるのではなく、競合他社のものに移ってしまいました。ゴールがセキュリティ関連であることは明らかです。

ゴールとしては、以下のような感じでしょうか:

顧客の安心感を高めるため、データをX%保護するためには[解決策]を提供する必要がある

これはつまり、レコメンド数をx%とリテンションをy%増やすことで、収益をz%増やすことができるということをさします。パーセンテージの代わりに具体的な数値を用いてもよいでしょう。

すでにお分かりのように、顧客と顧客のアウトカムが一番最初にくるのです。収益やその他の企業に関した指標も含まれてくることになります。このようにすることで、チームは自分たちのやっていることがなぜ重要なのかを理解できるようになるのです。顧客のニーズやギャップを理解していくようになります。

まとめ

顧客とユーザーのことを決して忘れないでください。プロダクトゴール(理想的には戦略的ゴールにも)に顧客やユーザーと彼らのアウトカムを入れることを推奨します。もちろん、収益、市場シェア、顧客獲得数など、企業の目的を含めることもできます。収益を上げるには顧客の満足が不可欠であるということです。

- プロダクトゴールについてはこちらの記事をご覧ください ↩︎

- 顧客満足度と収益の関係性を示す研究は数多くあります。

・B2Bの記事

・B2Cの記事

私の研究から、顧客満足度を計測するだけでは不十分であるということにも注意してください。もっと深く顧客ニーズや利用状況、満足度やその他の指標における既存数値とのギャップを把握する必要があるのです(保険における例)。 ↩︎ - 多くの記事で例を見つけることができます:

https://hbr.org/2008/02/leadership-that-focuses-on-the-1

https://www.fibre2fashion.com/industry-%20article/829/customer-focus-teams

https://www.helpscout.com/blog/customer-oriented/ ↩︎ - 価値の計測についての他の記事を参考にしてください。特にエビデンスベースドマネジメント(EBM)に関する記事を見てください。 ↩︎

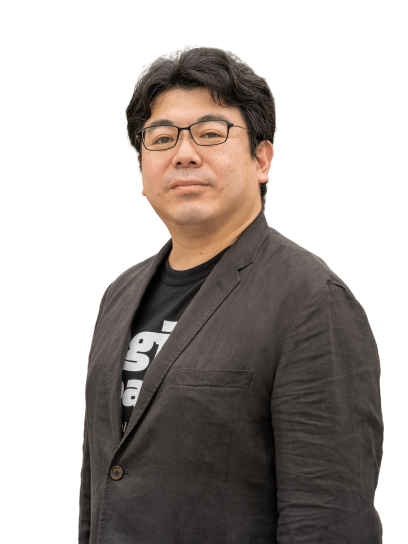

本記事の翻訳者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。