本記事は、Ralph Jochamさんによる「Deciphering Goals」の日本語訳です。翻訳にあたり、Ralphさんに快諾いただいています。誤字や誤訳がありましたらご指摘お願いします。

はじめに

大いなるアイデアやビジョンはどこにでもあるものです。政府にしても企業にしてもNGOにしても、意欲的なゴールを持ち合わせています。しかしながら、ゴールが大きければ大きいほど、組織の構造的な階層を通過する間に本来の意図が失われていく可能性が高くなっていきます。リスクや政治的、個人的な思惑が、意図的にあるいは知らず知らずのうちに本来のゴールを覆し、影響力のあるアウトカムを平凡なアウトプットに変えてしまうことがよくあります。組織的なゴールを部門やチームのゴールに分解してしまうことで、戦略的な組織的ゴールの本質が失われてしまうこともあります。この記事では、このような根本的な要因に光を当てて。よく選ばれる計測指標による優れたゴール設定がどのように役立つのかを明らかにしていくことを目指しています。このテーマで4月14日にウェビナーを開催しました。こちらで視聴できます。

ゴールの分類

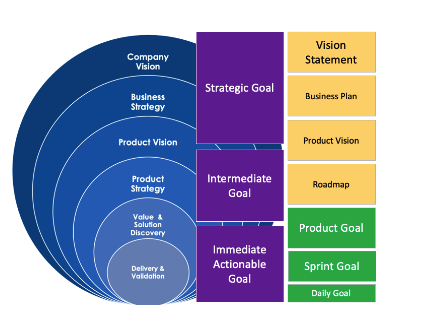

ゴールは、3つのカテゴリーに分類することができます。図1に示すように、戦略的ゴール、中間ゴール、即時実行可能ゴールの3つです。この分類は、コミュニケーションや計測指標に影響を与えるため重要です。

ゴールの分類※:

- 戦略的ゴール(Strategic Goal):

組織が達成したいと考えている重要なものである。このゴールは⼤きく遠く、その道のりには多くの不確実性がある。よって組織は経験主義を⽤いなければならない。戦略的ゴールは、⾮常に⾼い⽬標であり、その道のりは不確実であるため、組織は、⼀連の実⽤的なターゲットを必要とする。例えば、以下の中間ゴールを利⽤する。 - 中間ゴール(Intermediate Goals):

達成することで、戦略的ゴールに向けて組織が進捗していることを⽰すものである。中間ゴールまでの道のりは、まだ不確実なことも多いが、完全にわからないわけではない。 - 即時実行可能ゴール(Immediate Actionable Goals):

ひとつのチームまたは複数のチームによるグループが中間ゴールに向けて取り組む重要な短期⽬標である。

※ EBMガイド(2020年版)を基にした分類

訳注: EBMガイドでは、即時実行可能ゴール(Immediate Actionable Goals)ではなく、即時戦術ゴール(Immediate Tactical Goals)です。

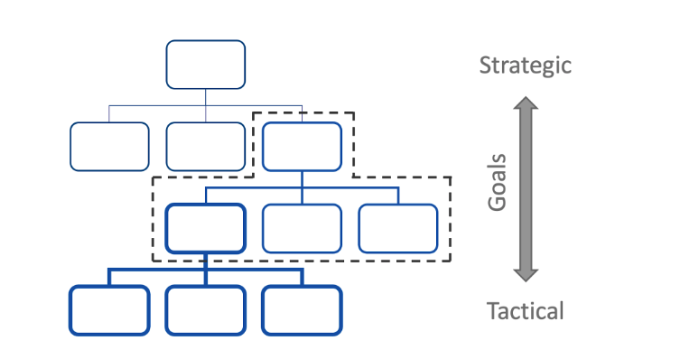

企業のビジョンは、いくつかのビジネス戦略にまたがっている場合があり、その場合、上位と下位のゴールは「1対多」の関係になっている可能性があると言えます。通常、上位の戦略的ゴールは、直接的には実現されないが、より小さな戦術的なサブゴールを通じて実現されます。より高いレベルのゴールは、サブゴールのアウトカムの集合体となります。

その弊害としては、事業部制や階層構造といった企業内の境界線と重なることがあります。その結果は、境界線による断切が起こり、理解の希薄なすきま(空白地帯)が生じます。

ゴールの実体

各分類は、プロダクトマネジメントオニオン上のかなり大きな領域にまたがっています。図4と表1に示すように、より詳細な情報を得るために、これらはしばしば異なる実体に分割されます。

| ゴール | 分類 | 実体 |

|---|---|---|

| 企業ビジョン(Company Vision) | 戦略的ゴール | ビジョンステートメント |

| ビジネス戦略(Business Strategy) | 戦略的ゴール | ビジネス計画 例: ビジネスモデルキャンバスやリーンキャンバス |

| プロダクトビジョン(Product Vision) | 戦略的ゴールと中間ゴールの交叉点 | プロダクトビジョン 例: エレベーターピッチ、プロダクトボックス、Working Backwards、4DX WIG |

| プロダクト戦略(Product Strategy) | 中間ゴール | ロードマップ |

| 価値とソリューションの発見(Value & Descovery) | 中間ゴールと即時実行可能ゴールの交叉点 | プロダクトゴール |

| デリバリーと検証(Delivery & Validation) | 即時実行可能ゴール | Nexus スプリントゴール スプリントゴール |

ゴールのうちの2つである「プロダクトビジョン」と「価値とソリューションの発見」は、分類のうちの2つと交叉しています。これらのゴールは、重要なインターフェイスにおける論理的な接着剤と考えることができ、一貫性を確保することができるため、とりわけ重要であると言えます。

私たちの多くは、良いゴールとはSMARTであるべきだと指導されてきました。

- Specific: 具体的な

- Measurable: 計測可能な

- Achievable: 達成可能な

- Reality: 現実的な

- Timeframe: 時間的枠組みがある

常にSMARTであるべきでしょうか。例えば、ビジョンステートメントは具体的で、計測可能なものですが、それは達成可能で、現実的で、時間的な枠組みがあるものでしょうか。そうかもしれませんが、その複雑さと運用の期間を考えると、そうでもなさそうです。これに対して、スプリントゴールは、スプリントがより煩雑であり、短期間で実施されるため、SMARTの基準を全て満たしています。

また、FAST※ という略語(頭字語)もあります。

FAST: 頻繁な議論(Frequent discussions)に着目すること、意欲的(Ambitiously)に設定すること、具体的(Specific)を計測すること、そして透明性(Transparent)

ビジョンステートメントは頻繁に議論され、意欲的で、具体的で、透明性であるべきです。スプリントゴールは、デイリースクラムで議論されるべきで、それは意欲的であるが、現実的であり、また具体的で透明なものです。

| 実体 | SMART | FAST |

|---|---|---|

| ビジョンステートメント | SM | FAST |

| ビジネスプラン | SM | FAST |

| プロダクトビジョン | SMA | FAST |

| ロードマップ | SMA | FAST |

| プロダクトゴール | SMAR | FAST |

| スプリントゴール デイリーゴール | SMART | F(A)ST |

このような比較をしてみると、高いレベルのゴールを設定する場合は、FASTなゴールの方が適しているように思われます。特に、SMARTなゴールは意欲としては弱めで、個人のパフォーマンスに焦点を当ており、それゆえにゴールを継続的に議論することの重要性を無視しているようにも見えます。さらにFASTなゴールはアウトカム指向が強く、アウトプット指向が弱めです。

ゴールを用いることの恩恵

ゴールは、関係する全ての人々の間に文脈と共有された連動性を提供してくれます。その結果、集中力が高まり、優先順位付けや意思決定がしやすくなります。緊急性を持つことは John Kotterの8つのステップで示されているように、大きな動機付けの出発点となります。

詳細はこちら

この変革のステップは、企業ビジョンやビジネス戦略といったハイレベルな戦略的ゴールに適用させることがほとんどです。しかしながら、緊急性を明確にすることは、プロダクトに関連する仕事においても有効となります。市場への参入が遅れると、達成可能な市場シェアに大きな影響を与える可能性があるのです。

プロダクトマネジメントオニオンの各層の間には、引き継ぎの可能性があります。引き継ぎは、常に最適とは言えず、その弊害の一つは理解の喪失です。これに対抗するためには、すゔぇてを網羅する共通理解を作ることが最も重要になります。この理解によって、適切なコミュニケーション、つまりは、すべての層を通じたナラティブが可能になるのです。ビジョンから検証までです。この上位から下位へのコミュニケーションを考えるのに適しているのが「司令官の意図」です。司令官の意図※1とは、仕事を任せる際に、なぜそれをしなければならないのかを説明することです。目的が理解されればされるほど、アウトカムもよくなるものです。意図が下位にいくほどに、戦略的なものから戦術的なものへと変化していきます。目的を明確にし、広域および地域ごとのナラティブを提供することで、関係者全員がそのゴールに向かって自律的に行動できるようになるのです。Mary BooneとDave Snowdenは、代表的な論文「A Leader's Framework for Decision Making」※2の中で、ゴールの背後にあるナラティブを創造し伝えるには、適切なタイプの会話が必要であると述べているのです。最良の意思決定を行うためには、コミュニケーションと相互作用のレベルを上げることが必要です。それは、特定のアウトカムに焦点を当てた適切な会話をすることです。緊急性のセンスと継続的に伝えられるナラティブを通じたアウトプットよりもアウトカムに焦点を当てることの組み合わせは非常に強力で、「なぜ」が「なにを」よりも重要であることを明白にします。

※2 A Leader’s Framework for Decision Making, Harvard Business Review Press(クネビンフレームワークによる臨機応変の意思決定手法)

なぜそうすべきかがわかれば、自律性、熟達、目的が実行可能な、あるいは唯一の意義のある働き方になります(Daniel H. Pink, 2011, Drive: Daniel H. Pink, 2011, Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, Riverhead Books)。包括的な目的と、その実体がオニオン全体に存在することが、自律性を可能にする接着剤となります。目的の具体性と頻繁な議論により、習得が可能となります。このように、各層は下位の層に情報を与え、下位の層がじっこうすることでアウトカムが透明化され、それによって計測可能な指標となります。このフィードバックのループは、全体的な経験的プロセス制御の基礎となるものです。

ゴールがないもしくは、よくないゴールによるリスク

重要な戦略的ゴールを目指すのに、それを支援するサブゴールがなければ、アウトカムや価値よりも、目的のない行動やアウトプットが優先されます。さらによくないのは、より高いレベルのゴールがないのにサブゴールが設定されることで、これは意味のない行動と表現するのが最も適切でしょう。

アジャイルはよく誤解されます。「手がかりがないからはじめてもよう」このような発言はアジャイルの言い訳としてもよく使われます。アジャイルに対するこのような理解は、まさに間違っているのです。明確なゴールのない構想は無駄です。図7に示すように、すべての人を危険に晒すこととなるのです。

ゴールの欠如は、共通理解や連動とは逆に、誤解や情報の散逸。組織のサイロ化を引き起こし、その結果は、以下のようなこととして現れます。

- 不必要な依存関係の管理や調整

- 引き継ぎ、情報の散乱、多くの仕掛かり

- 効率性を重視するあまりに、価値の低い機能に着手してしまう

- 顧客とプロダクト全体への集中の喪失

- 進捗の計測可能な指標が不明確

- 遅延コストと価値の低下

ゴールの例

以下がゴールの例となります。

ビジネ戦略:リーンキャンバス

プロダクトビジョン: プロダクトビジョンテンプレート

プロダクト戦略: ロードマップ

価値とソリューションの発見: プロダクトゴールキャンバス

デリバリーと検証: スプリントゴール

プロダクトマネジメントオニオンの背後にあるゴールを非常に凝縮して要約すると、「どこに行きたいのか(Where)」と「どうやって行くのか(How)」を明確に分けるということです。

「どこに行くのか(Where)」は目的によって戦略的に、「どのように行くか(How)」は自律性によって戦術的に駆動していくことになります。

この道のりは、ゴールを通じて混じり合っていきます

本記事の翻訳者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。