デジタルトランスフォーメーション

DX においては、さまざまな意見と議論があります。DX が何かよりも議論に価値があるということは言うまでもありません。思考が止まった状態や今までのやり方の延長や価値観では DX になり得ないからです。

先日は以下のようなツイートをしました:

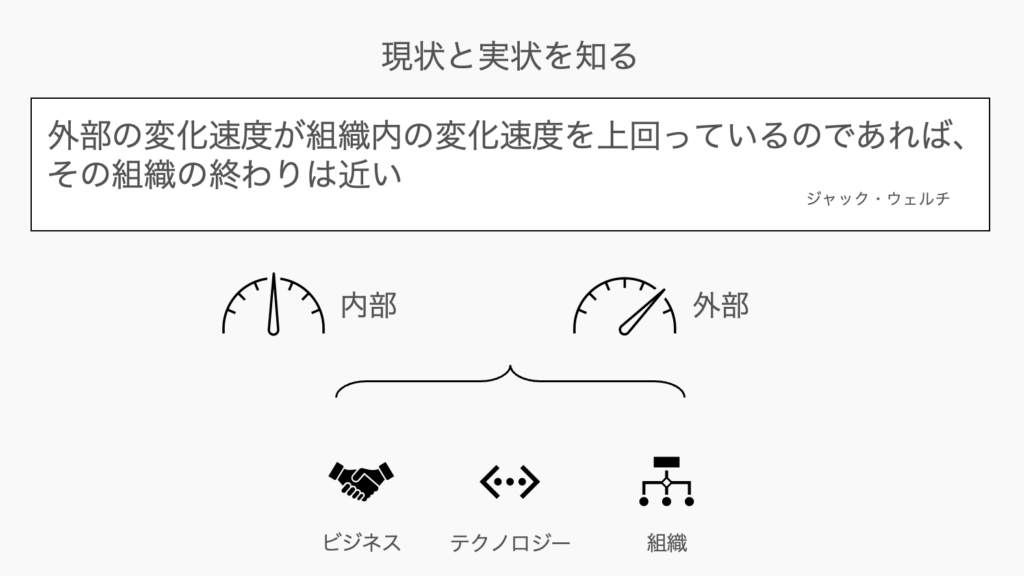

DX の動機付けとしては、「外部の変化速度より内部の変化速度が上回らないと衰退につながるので、そうならないように検査と適応していく。そのためにデジタルのチカラを活用していくことが不可欠である。ただし、なんでもデジタルにしたら良いと言うわけでもない。というあたりにあると思っています。

今回は、業務フローとIT化、そこからの知見ででてくる業務フローの改善と真に価値のあるIT化を順に図解してみていきます。

大事な体験

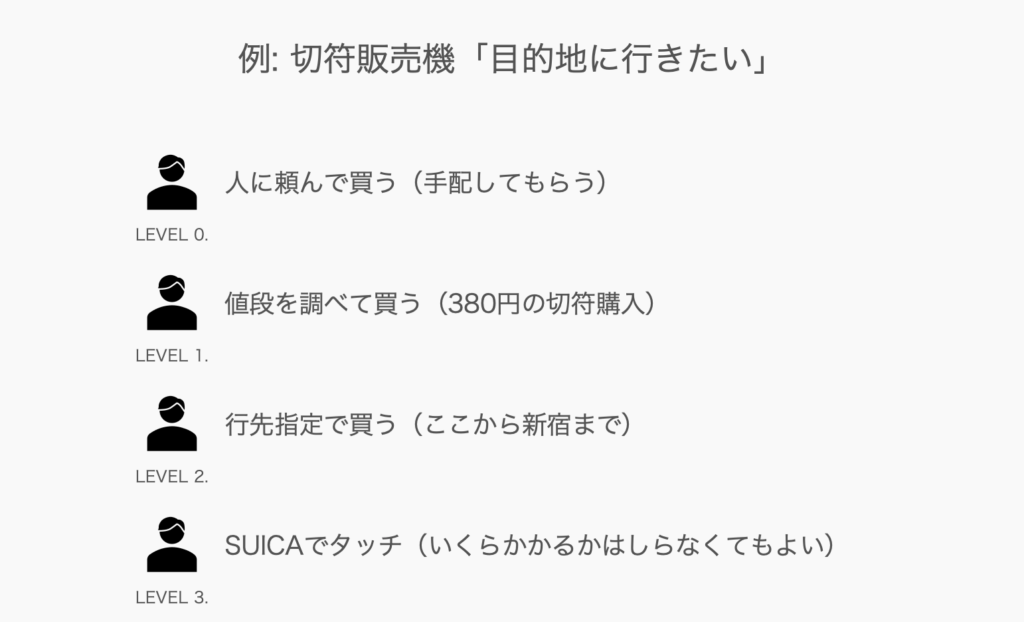

体験といってもここで言い表せないくらいのボリュームとなります。そこでここでは、体験を以下のようにわかりやすくしてみたいと思います。

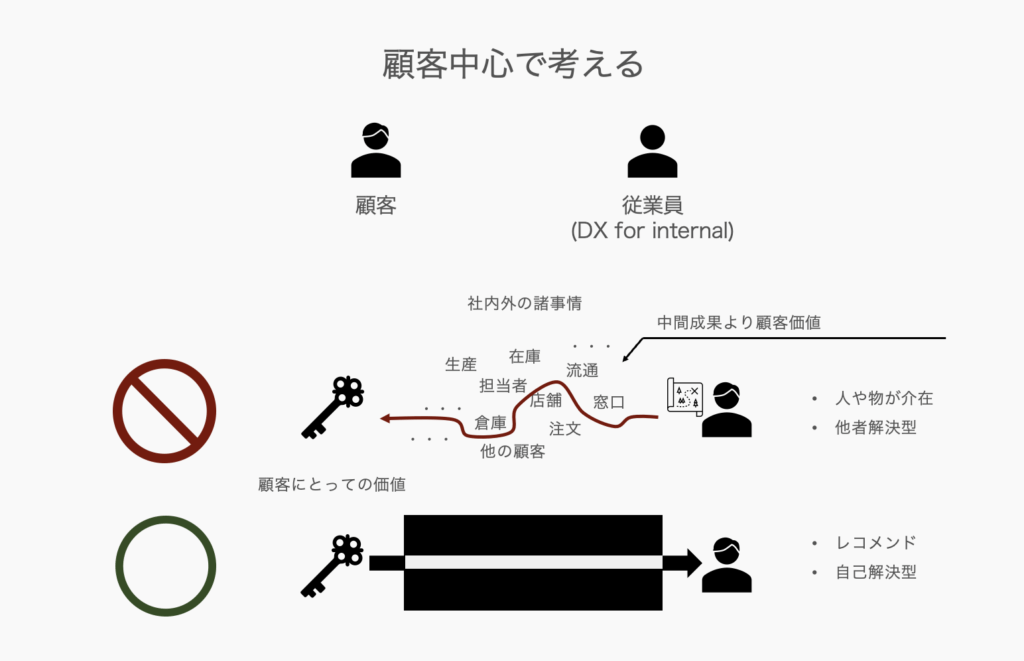

中間成果より成果に価値をおく

さまざまな業務やビジネスにおいて中間成果が多く存在しています。そしてそこには多くの関係者がかかわっているわけです。組織における価値と言い換えてもいいかもしれませんが、それよりも大切にしておきたいのは最終的な成果に価値をおくということです。アウトプットよりもアウトカムに価値を置くと言う意味であり、それにより、真の価値は何処にあるのかを見直すことができます。ITはコスト削減と効率化のために利用されてきた時代を経て、ビジネスにとって不可欠なものとなりましたが、ビジネスモデルや業務フローが従来のままであると、そのチカラを十分に発揮できているとは言い難い側面があります。

問い合わせ業務の例

ここでは、シンプルで誰もがイメージしやすい「問い合わせ」業務のフォロー(を単純化したもの)でみていきましょう。

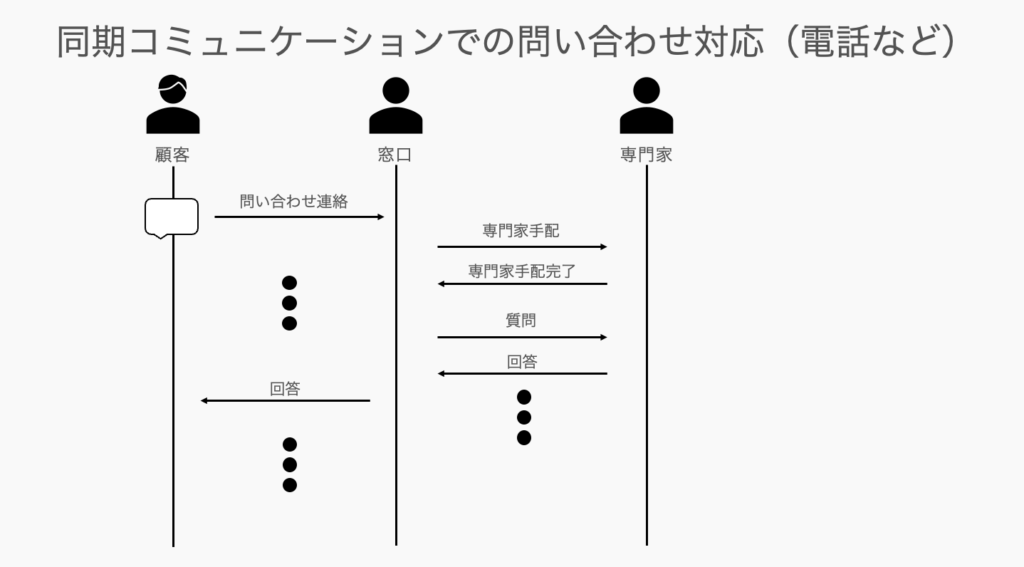

従来の電話応対(同期コミュニケーション)

従来の電話応対は、オペレータと顧客の同期コミュニケーションによって成立しています。

従って、オペレータが即応できるものについては問題ありませんが、即応できない問い合わせに対しては裏で控えている専門家に確認したりする必要がでてきます。また、単純にオペレータの数より問い合わせ量が多ければ、初動から顧客を待たせてしまうことが考えられます。

従来では、これらのフローは、慮って(空気を読んで)「オペレータさんも大変だろうから」と顧客も忖度して理解を示すことができましたが、競合他社の応対能力の向上や、即時性を求める注意力が金魚以下になったと言われるスマホ時代にとっては、機会損失となってしまう事態に発展してしまいます。

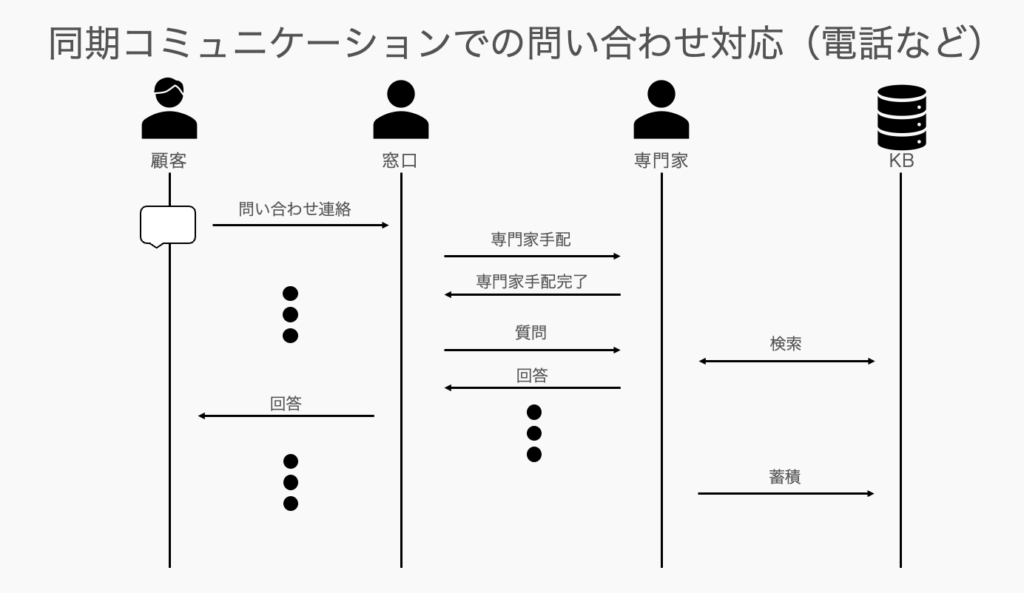

専門家のナレッジDB化

専門家も属人的になっていく傾向があり、結果として応対のバラつきになる傾向もあります。そこで、IT化の出番ということで、ナレッジベースシステムを構築し、そこによくある問い合わせなどを蓄積していき、専門家の均質化を図っていくといったことが行われます。

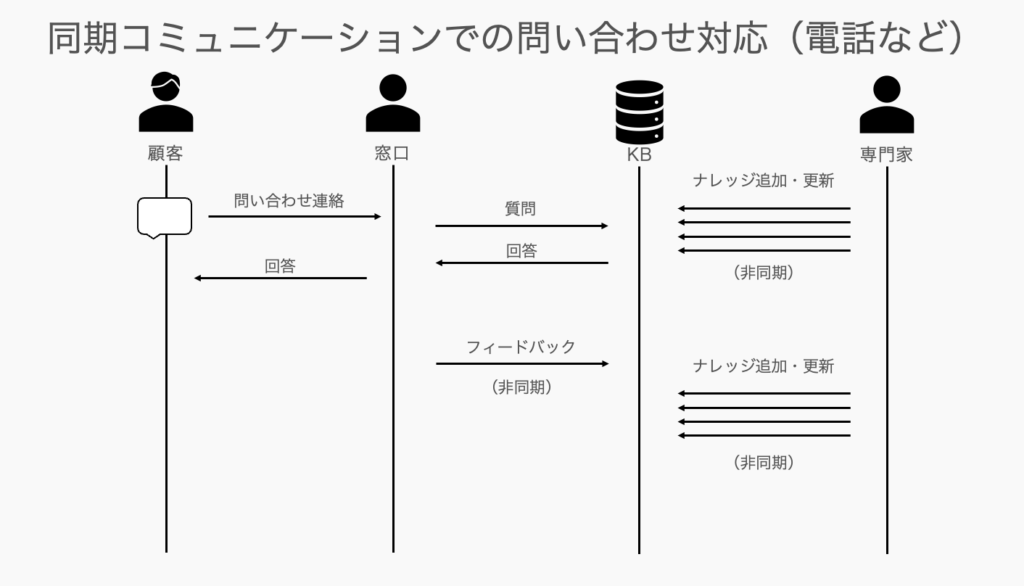

フローを見直す機運

「顧客ーオペレーター専門家」と同期コミュニケーションするのはコストが割高なため、ナレッジベースシステムをより一般的にして、オペレータと専門家の間に配置できるようにフローを見直すと上図のようになります。これによりすべてを同期コミュニケーションしなければならない状況から非同期でのやりとりが可能となってきます。これでコミュニケーションの最適化が図れていくわけです。結果として専門家でしか応対できなかったことをオペレータができるようになっていきます。

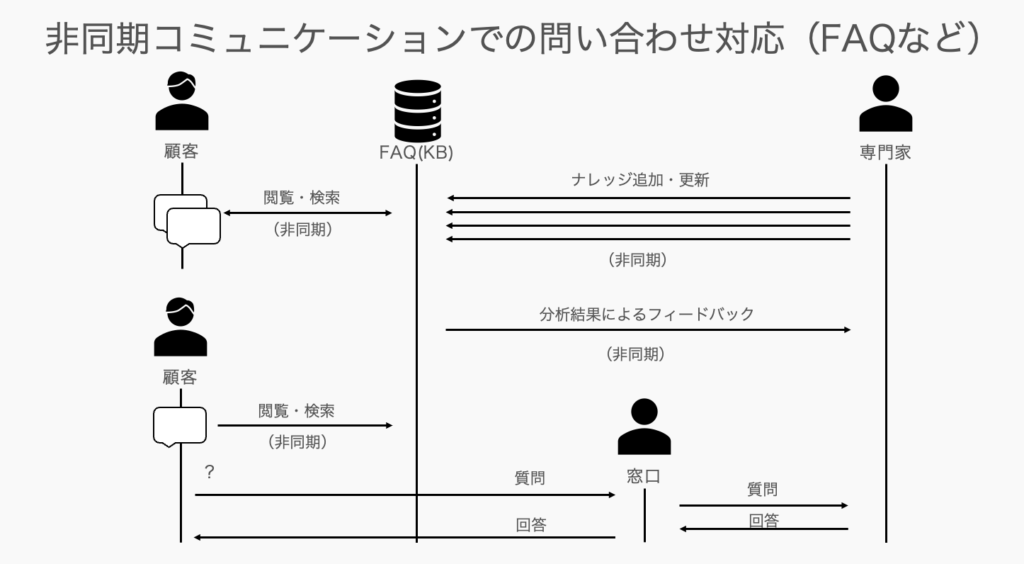

顧客による自己解決(セルフサービス)へ

オペレータが応対できるようになったら、そのナレッジベースシステムを顧客に優しい形にすることで、顧客自身が解決できるようにしたくなるものです。それが自己解決型のソリューションとなるわけです。基本的には顧客に自己解決してもらい、それでも解決できない場合のみオペレータが応対するという仕組みになります。これだと、顧客も不必要に気を使ったりすることもありません。公開されたナレッジ自身がそのサービスの安心感や安定感を示すことにもなります。オペレータの負荷も軽減されているため、オペレータの応対の質も高まることでしょう。内部でのやりとりも最適化されており、業務負荷が減ることで、より質の高いナレッジの拡充や、ゆとりをもっとクリエイティブであったり、イノベーティブなところに充てることもできるようになるでしょう。

もちろん、そのためには顧客体験を重視したビジュアルであったり、より顧客視点にたった検索性が求められることにはなります。そこもDXにおける腕の見せ所となるわけです。

まとめ

問い合わせ対応のフローを簡略化したものでみてきましたが、デジタルトランスフォーメーションにおいては、単にIT化するとか、デジタル化するとかだけではなく、体験と価値を重視し、業務フローを露わにし、見直していくことが不可欠になります。今までの業務フローのままでうまくいくならば、10年以上前にすでに取り組んでいるはずだからです。フローの見直しとシステムの見直しは不可欠です。そしてそこには業務においても、ITの仕組みにとってもイノベーティブが求められるのです。

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- Agile Kata Pro 認定トレーナー

- DASA 認定トレーナー

認定トレーナー資格

認定試験合格

『プロフェッショナルアジャイルリーダー』、『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。