ナレッジ共有での「知」について

ナレッジとは「知」を指します。知は経験や知識から成り立ちますが、経験や知識は、外部からくるものや、内発的に創出するものもあります。これらは、二つの「知」としても知られています。

形式知と暗黙知

それらは、「形式知」と「暗黙知」として知られています。ここではそれらの定義を解説しませんが、ビジネスや業務改善の分野では、『形式知にすることが大切』と言われています。このこと自体を否定するつもりはありませんが、形式知にするためには、暗黙知を知ることが重要です。暗黙知を意識することなくして、形式知は語れません。もし、暗黙知を無視するとそこには上っ面な、実用価値の低い形式知しか識別できなくなるかもしれません。いわゆる形骸化された知識、「腐ったドキュメント」がそれらです。

形式知と暗黙知とそれらの創出については SECI モデルがよく知られています。私もよく引用させていただきます。個人・チーム(グループ)・組織の知識体系について意識される場合は、SECI モデルは学んでおくべきです。

氷山でのメタファ

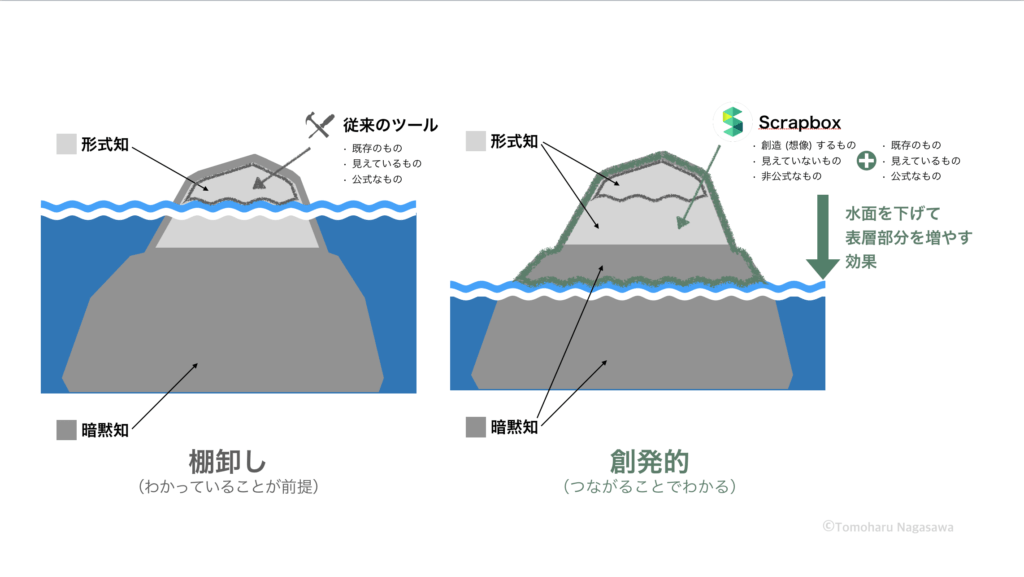

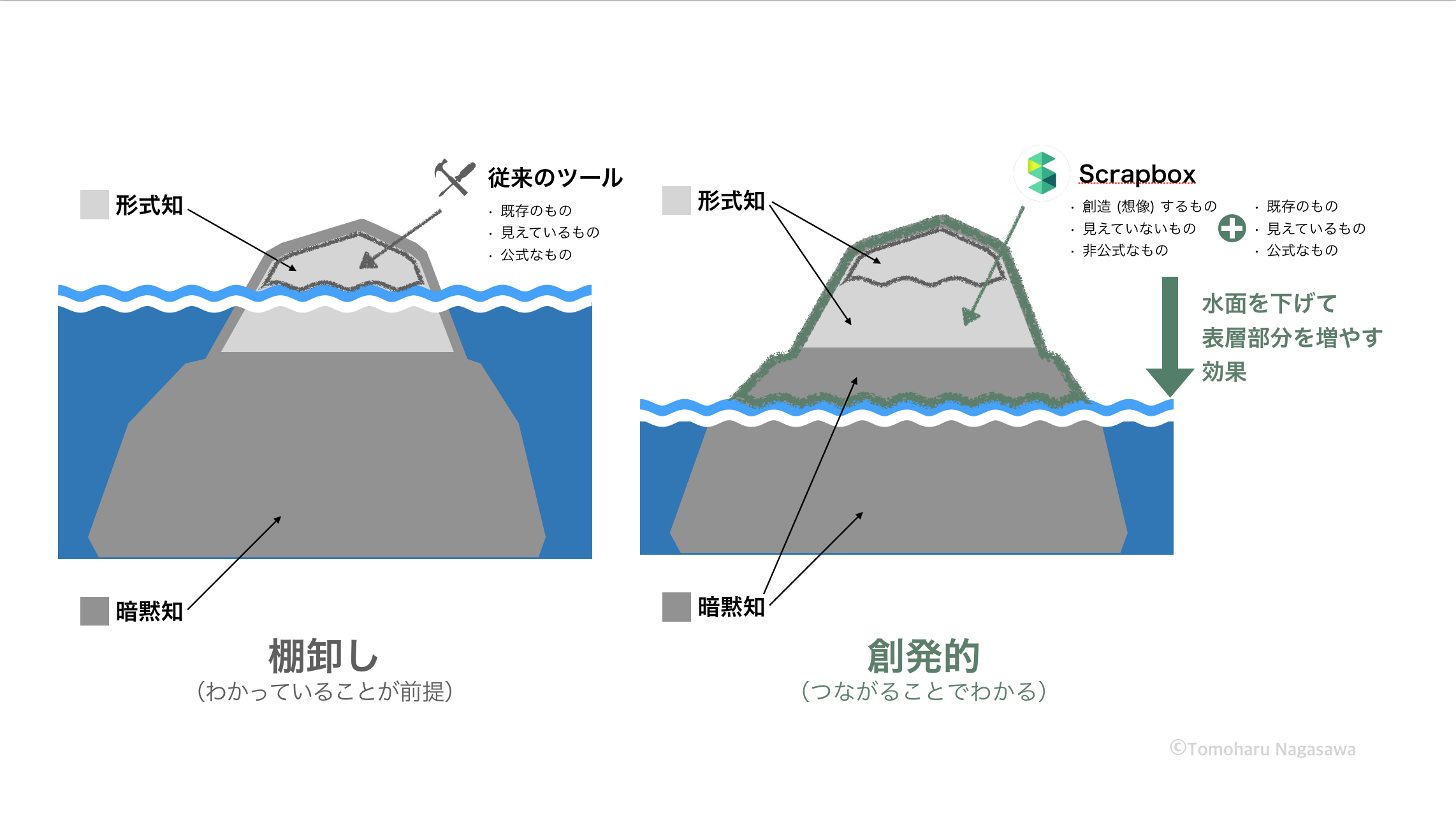

これらを氷山のメタファで表現すると以下の図のようになります。

この図は、ナレッジ共有ツールとして人気の Scrapbox の効果を示したものですが、ここでは氷山の水面に見えているものが形式知であり、水面下になるものが暗黙知だとご理解ください。

そして、社内のナレッジを共有するということは、水面上に見えているものだけを見ていても既知のものを体裁よく共有しているにすぎないことをご理解ください。しかしながら、それを行うことは可視化しやすく、達成感が得やすいため、この形式知を整理することイコールナレッジ共有だと誤解されてしまいがちです。ナレッジになるということは、既知のもの(形式知)はより一般化され、引き出しやすくることはとても大切ですが、反面、見えないもの(利用可能になっていない形式知と暗黙知全般)がおろそかにされてしまう危険性があります。

上手なナレッジ共有を促すには、暗黙知にこそ注目すべきであり、それは強制的に形式知にするものではないかもしれません。より一般的な利用可能な形式知化にしようとすることで失われてしまう知が必ずあります。したがって無理に暗黙知にすることは諦めるべきです。自然と暗黙知が形式知になりえる環境を作るべきです。

水面を下げる

氷山のメタファでいうならば、それは氷山をどうにかしようとするのではなく、水面が自然と下がり、水面にでてくる部分を増やすこと、水面下にどれだけの価値があるのか、それは一部の人たちにとってのみ価値があるものであってもよいことを認めることです。水面は下げる努力をしつつ、水面下にあるものを認めてこそ、形式知と暗黙知との付き合い方を組織的に知ることにつながると考えます。

Scrapbox での解説

この辺りについての Scrapbox で解説は以前にコラムに書きましたので、ご覧いただければ幸いです。

【図解】Scrapbox の効果

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- プロフェッショナルスクラムトレーナー(PST) 《日本人初》

- Agile Kata Pro 認定トレーナー《日本人初》

- DASA 認定トレーナー(プロダクトマネジメント、DevOps)

認定トレーナー資格

『EBM実践ガイド』「プロフェッショナルアジャイルリーダー』『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など翻訳・監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。