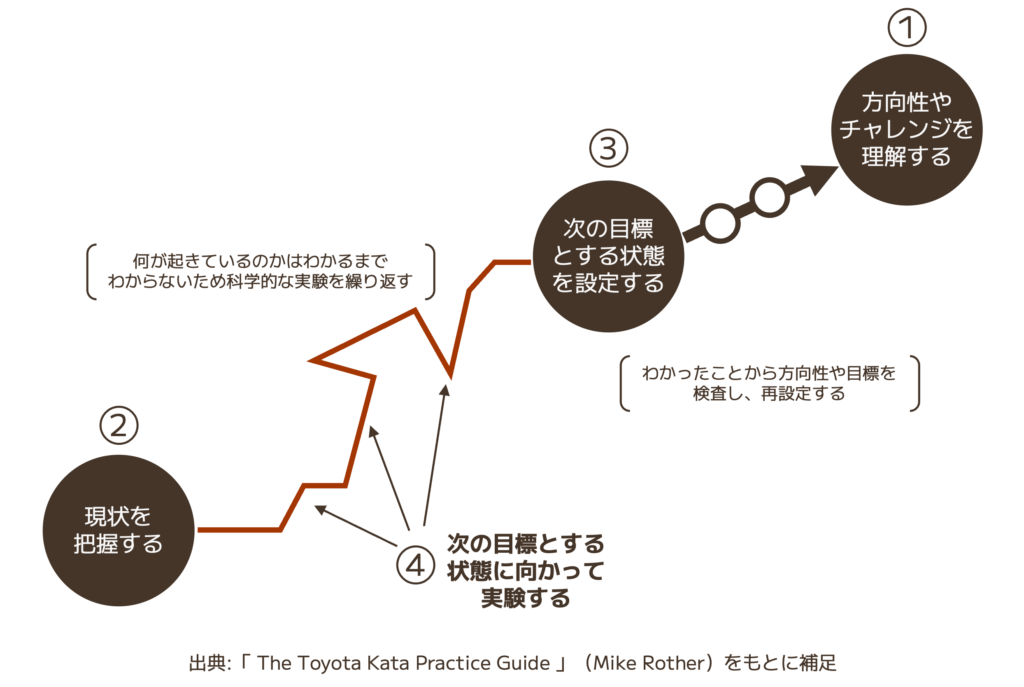

アジャイルのカタでは、「改善のカタ」で知られる4つのステップをアジャイルの原則に従う形で進めていきます。

ところで、なぜ4つのステップがあり、この順番にて進めて行く必要があるのでしょうか?

- 方向性やチャレンジを理解する

- 現状を把握する

- 次の目標となる状態を設定する

- 次の目標となる状態に向かって実験する

「現状を把握する」からはじめる

ステップ2である「現状を把握する」からはじめると、注力すべきことを見失います。これによって以下の懸念がでてきます:

- 現状を過剰に把握しようとする

- 現状を定義できず迷子になる

- 現状に固執し、先を考えられなくなる

要するに、ノイズを含めて余計な事実、不必要な推測、楽観的で漠然とした目標に向かうことになり、そもそも進展も改善も働かなくなる危険性があるのです。

「次の目標となる状態を設定する」からはじめる

ステップ3である「次の目標となる状態を設定する」からはじめると、現状を把握することなく、できるか、必要かもわからない「目標ありき」のスタートは悲劇を生みます:

- 他社や他組織、他チームの影響を受けすぎる

- 地に足がつかない目標になりそもそも推進されない

- 進捗が乏しくチームが疲弊していく

ステップ1である「方向性やチャレンジを理解する」もないと、それこそなんのための目標なのかが定まらず迷走するしかなくなります。

方向性も現状も向き合わずに目標を設定することは、無謀を隠しているだけに過ぎません。これならば目標を設定しない方がマシかもしれません。

「次の目標となる状態に向かって実験する」

ステップ4である「次の目標となる状態に向かって実験する」からはじめるということは、そもそも目標がない中で闇雲に実験をするということになります。「実験文化」や「失敗を許す」ことを勘違いしており、試行錯誤だけしていることをよしとしているようなものです。

- チームや個人が好き勝手やっているだけ

- チームや個人が好き勝手やっているだけに見えてしまう

- 誰も協力できなくなっていく

- 結果を伴わない実験はそもそも実験ですらない

これに陥る要因として、「他社のキラキラ」に踊らされていることなどが挙げられます。他社事例を聞くと「実験をしている」ことがよいことに捉えられ単に実験することだけを真似てしまいがちです。また、「開発生産性が向上した」などと聞くと自分たちもそのために実験を試みたくなります。

最適なカタ

方向性(1)がある上で、現状を把握(2)し、その上で(1)と(2)のギャップを埋める目標(3)を設定するのです。そして、現状(2)と目標(3)のギャップはたいていは不確実なものなので、事前に行動を決めることもほとんどできません。そのため実験(4)を繰り返して進めて行く必要があるのです。

また、現状(2)は実験(4)するたびにアップデートされていくものです。それに応じて、目標(3)に近づけているか、それが妥当なのかを検査することも実験(4)なのです。もちろん、実験(4)により、方向性(1)も変わっていくかもしれません。

これが重要であり、必要となり、そして可能にするのがアジャイルの考え方であり、このアプローチそのものがアジャイルなのです。

カタから始める重要性

どのアジャイルアプローチ(フレームワークやプラクティス)でもベースとなる、共通しているものが「カタ」であり、先ほどまでで説明してきた事柄です。これらは「仮説検証」とか「検査と適応」、「アウトカム指向」など、さまざまな表現をされてきますが、それらとほぼ言っていることは同じです。

この習慣が身についていなく、アジャイルに取り組んだり、ビジネスアジリティの向上、組織のアジャイル変革を推進すると上手くいかなかったり、推進に必要以上に時間や労力がかかり、結局上手く推進できなくなったりします。目新しくもないアプローチですが、形式から入るのではなく、習慣から入る「アジャイルのカタ」のアプローチにもぜひ目を向けてください。

関連記事:

アジャイルのカタを学ぶ研修

アジャイルのカタを1日で学ぶ研修コースを提供中です。

Agile Kata Pro 認定研修(認定試験つき)

アジャイルのカタ 日本語公式サイト

本記事の執筆者:

長沢 智治 - アジャイルストラテジスト

- サーバントワークス株式会社 代表取締役

- Agile Kata Pro 認定トレーナー

- DASA 認定トレーナー

認定トレーナー資格

認定試験合格

『プロフェッショナルアジャイルリーダー』、『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。